vTaiwan: 工作組聚會共筆

7-11 工作組聚會:個資利用與去識別化

專家導言(依姓名筆劃序)

現場工作組

- au(主持人)

- gau

- genehong

- ifulita

- mglee

- trc

- twilightstar

- venev(協助文播彙傳)

- BP(協助直播)

遠端參與

au 主持人開場(直播段落)

- 介紹 vTaiwan 工作組聚會形式,及

- 本次會議流程說明

- 14:05 去識別化、防止重識別:Why and What

- 14:55 降低風險,引入第三方:How and Who

與會者介紹(文播代稱)

- 森里螢一(森)

- 法務部張友寧(wilzhang)

- mglee

- 莊庭瑞:中研院、台權會顧問(trc)

- 高___:工研院(gau)

- venev:文播彙傳

- 翁清坤:輔大財法(翁)

- 陳曉慧:台科大科管所(hh)

- 邱伊翎:台權會(eeling)

eeling 導言(直播段落)

- wonder 去識別化是不是關鍵,還是因為個資法有特殊規範?

- 是否個資法想透過「去識別化」技術,繞過本人同意或法律授權?

- 即使去識別化,用密碼加密,仍然可以間接可是別的資料,回覆定位到特定當事人

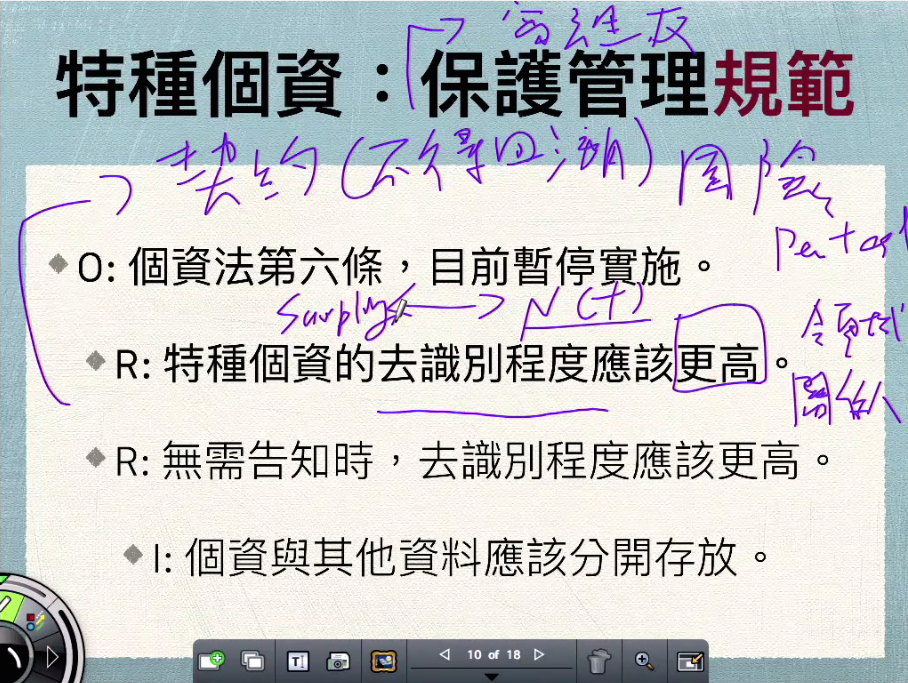

- 個資法第六條目前還沒有實施,當初通過的是部會版而非民間版,但現在法務部又認為需要修改,希望擴大敏感性個資利用的適用範疇

- 個資法其實有不同風險等級,不同等級不會要求相同保護機制,故以一般、敏感之分

- 目前法務部的提案,會讓我們有點擔心,review 目前尚未實施的個資法第六條

- 法律已有明文規定,公務機關及授權私部門、研究機關可以蒐集處理敏感個資

- 不應該用「去識別化」技術,迴避特定法律授權的應符合的前提條件

- 衛福部將將敏感性個資提供給不特定一般人,已經超越當初健保蒐集這些資料的目的

- 法務部舉歐盟範例,argue 歐盟也沒有那麼嚴格;但對照 2012 年歐盟修法,也以訂定相關規範

- 台灣對「公共利益」定義空泛,可能容易擴權濫用,侵害當事人權益

- 歐盟對個資開放適用的公共利益有明確定義

- 法務部 argue:歐盟也是有「書面同意」即可

- 但歐盟個資法第七條的「同意」列示了許多前提條件,以確保真正同意;例如「權力關係不對等」的狀態下即使同意

- 目前修法版本的「推定同意」,又擴增便宜行事的範圍,對統治者相當方便

- 學術研究:

- 如果一定範圍內的抽樣資料「足以」完成研究,為何非得用到全國性、無法退出的健保庫資料?除非今天研究是全國性的。

- 研究機構也有經費,可以針對研究對象徵得同意

- 構築在去識別化、去臉孔化的資料,所研究出的理論,是否真的是好的研究趨勢?

- 去識別化只是技術,應往更上游確立:什麼樣的資料(不)可以被使用?什麼樣的資料應該被多高強度保護?

- 若當事人不想被揭露、被研究,英國健保有退出權利,台灣?

翁清坤導言(直播段落)

- 數位化,讓我們生活在社會「再也不會遺忘」的時代,即使死後,我們生前的購買、居住等數位足跡,也都會保留下來、並且得以搜尋 searchable

- 過去書面資料存放在檔案室,需要權限、定點才能瀏覽

- 好處:大數據;壞:隱私侵犯

- 美國研究:任何一個人,可以在 25~100 資料庫找到自己的資料

- 問題:誰有權限使用?資料權歸屬?——當人(的一舉一動)成為產品

- 美國實務經驗及裁判: customer list -> 資料庫 -> Big Data

- 裁判:時代雜誌將用戶清單賣予第三者,被訴侵犯隱私

- 裁判:企業破產,會員名單是否能視為無形資產抵債,如 Border 書店破產,會員名單賣予 Barnes & Noble

- 數州判決個人的基因資訊屬於當事人所有

- 用財產權脈絡來看,病例資料應該是病人所有、醫師使用,全民健保署是否能逕將

- 去識別化之後,是否還算是個人資料(財產權)或隱私權?

- 若將個人資料財產化,是否可以如一般財產,允許轉賣(A->B->C)?可能會侵犯到個人的人格權

- 美國目前也只有破產法和稅法(?)承認個人資料作為蒐集者(業主)財產

- Big Data 研究指出有多重意義:文化、科學、社會

- 身分證字號,串起人的一生、公司部門的所有行為足跡(透明化)

- Data-mining(資料探勘)、大數據、資料庫比對,得以了解消費者個別行為與嗜好

- discriminated 有差別待遇的廣告寄送成為可能,例如 Target 超市,追溯少女消費紀錄(避孕用品等)寄送懷孕用品 / 型錄作為行銷

- 政府部門(戶籍、教育、前科....) v.s 非政府部門(金融業、廣告業、補教業)

- 檢察官、警察電腦可以直接、立即連到戶籍資料

- 當戶籍、前科資料去識別化,很可能無法作合目的的利用

- 行銷資料去識別化,對私部門可能喪失利用價值

- 法律授權、有正當性,即可不經「去識別化」開放利用

- 基於公共利益( :warning: 不確定法律概念):公共衛生、

- 隱私與集體利益之間的衡量

- 避免重新識別化(re-identification):技術問題?

- searchable 的界線:去識別化、誰可以劃界限

張友寧導言(直播段落)

- 個人身分前來,但代為(先)轉達法務部處理的狀況,並提供個人初步看法

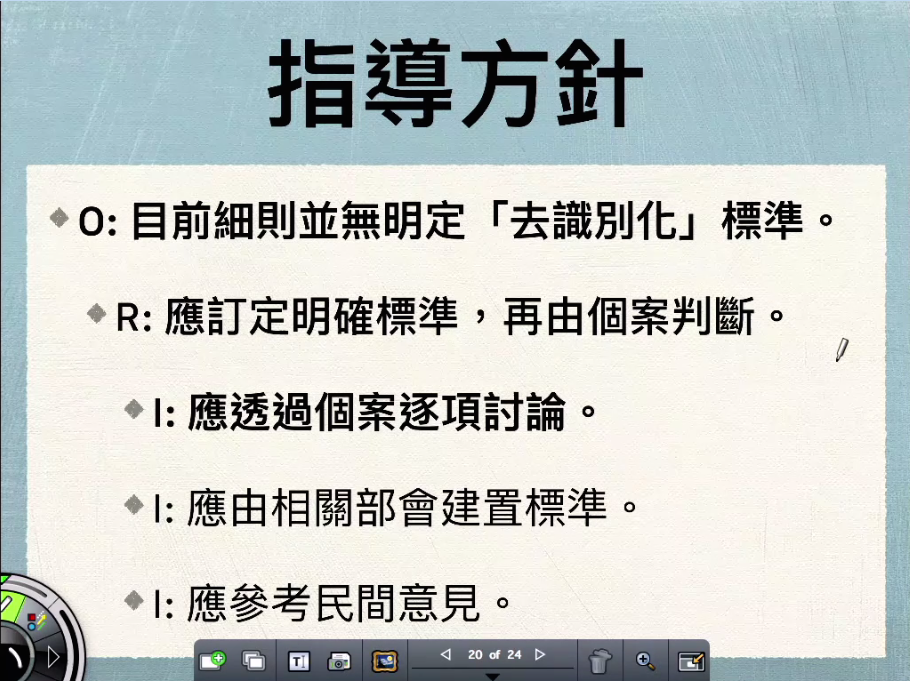

- 上次諮詢會議留下的議題:

- 建立去識別化標準

- 建立隱私風現評估機制

- 引入第三方機制

- 規範重新識別行為

- 機關分工(5/27 , 7/14會再續討論):

- 法務部是個資法法律主管機關,但技術和資源上都無法因應去識別化等技術

- 政委協調後由經濟部訂定標準及認證程序(由第三方機構做認證),以及爭議處理機制

- 資策會、工研院也會規劃第三方認證

- 個資法修法進度問題:2012 年送立院,仍在立院審議中

- 條文已送出,目前正在立法院進行黨團協商中,法務部立場暫不會更動

- 去識別化(個資法施行細則第17條):透過一定程序處理,使個人資料不具識別性

- 去識別化到無從辨識出個人,即非「個人資料」,非屬「個資法」適用範圍

- 而非透過去識別化,規避個資的保護

- 去識別化類型

- 狹義:完全無法重新識別個人

- 部分識別留存

- 可回溯

- 不會再透過對照表重新識別,例如不提供識別工具表單,且透過嚴格程序保管或加密方法

- 或許還是可以作為去識別化資料提供

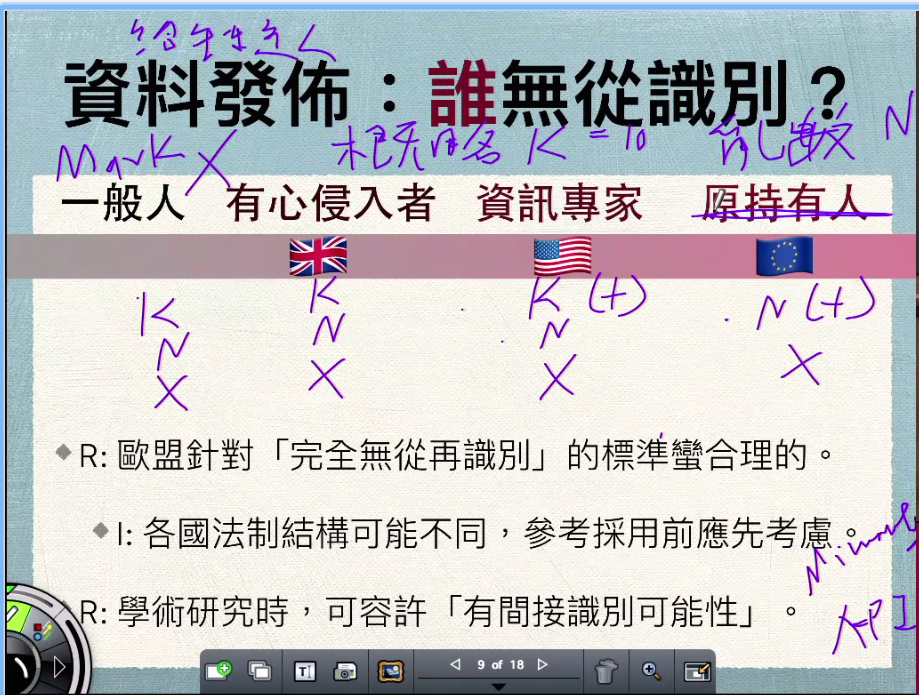

- 去識別化標準

- 無法完全無風險,而是合理的標準:這個標準是假設資料接受者,與其他資料結合,是否可以識別出特定個人,而這資訊到底是一般人或是專家可獲得,又或者介於兩者之間?

- 取得的內容:在其他資訊,英國似乎是採取一般人可取得

- 法務部目前是建議一般人足以取得為基準

- 還要考慮敏感性等基準(類型/規模)

- 不同取得者的狀態也應該做不同的規範

- 資料取得者:假設資料取得之前也做過風險評估等,還是被重新識別,那就會被認為沒有刑事訴訟法的問題,但國賠的部分可能還要視法院態度

- 資料接受者:如果利用政府資料又重新識別,可能還要看識別的狀況。

張友寧補充(直播段落)

- 公共利益:的確是不像國外有精準的法律要件,但可靠法院審查。

- 被遺忘權:有可能是假的,真正原始資料是沒有被刪除,這是弔詭的事情,西班牙的個案是依法被公開,但google有連結後大家都看得到,縱使要求機關移除,法院說不行。最後只是可不可以透過google找到?還是資料仍在?

張友寧、邱伊翎針對「默示同意」執行方式作釐清(直播段落)- 推定同意的意思?已經有收集到的當事人資料,只要有告知(不要書面),沒有反對意思,就表示可以?

- 張:這是李貴敏委員的提案,非法務部立場

- 伊翎:

- 目前銀行實務是已經聽說有這樣做

- 個資法對沒有拒絕就等同同意,那以後舉證的問題?

張友寧回應翁清坤被遺忘權(直播段落)

- 搜尋引擎 searchable, 把過去所作所為都暴露出來,無法因為時空變遷而遺忘(google只是提供/水管概念的通路嗎?但現在就是透過搜尋引擎可以抓出所有資訊?)

- 數位紅字 A,更生人更生不能

- 西班牙案例:律師貸款未還錢,報紙報導固然是新聞自由、言論自由,

意見討論:去識別化、防止重新識別之 Why & What (直播段落)

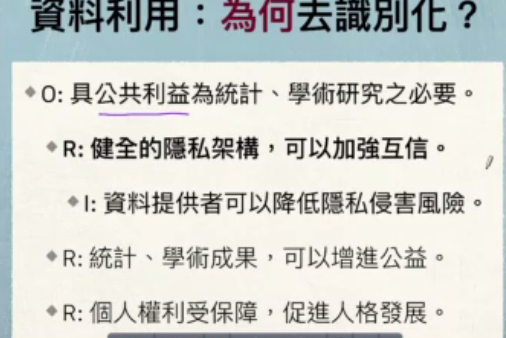

資料利用:為何去識別化?

- hh:個資法的利用,應該跟它的目的相符,並且承諾時間達到後應該要予以刪除,一定要做到「不可回溯」的去識別化,才能符合資料保存期限的規定

- 去識別化和目的性、明確性和可預期性有關

- 個資法蒐集,目的要明確

- 統計和學術研究看起來好像非常清楚,但研究空間有非常多的取徑。歐盟研究也將趨勢性、不討論個人的研究,放在統計的範圍。但研究的目的,已經和蒐集資料的目的不見的完全相關了。如果此時不尋求「去識別化」,必須要另覓 legal base

- 目的外學術研究跟統計,目前個資法有「去識別化就可以應用」的規定

- 交付給學術研究者的必須是「去識別化」的資料,未必是原始蒐集機關內的資料就要去識別化

- 即使去識別化,依然要認知到,技術上仍有重新識別的風險,例如演算能力進步、釋出資料單位及資料量不斷累積....等等

- 應該遵守「資料最少」的原則,應該經過審核,如果研究不需要用到全國性資料,就不要給他全國範圍的資料

- 歐盟:考量資料特殊性、一般人標準、有心人侵入標準之外;另一點,若為「風險高」資料,例如

- 必須進行 penetration test,確保

- 與去識別化相關的配套措施:持續評估、pen test、資料和目的之間的合致,特別是敏感性個資

- au:學術研究,哪些資料才是「必要範圍」?請討論

- mglee:

- 張友寧剛才提到:去識別化以後就不是用個資法,但想討論

- 當B 公司拿 A 學術機構「已去識別化資料」做出的研究報告,作私益利用,應該如何判斷

- 學術研究並沒有公益不公益可言,有政治性、經濟性,即便是公益亦有一定時空範圍

- gau

- 技術上可以做到 K=10 的概略程度,這樣的保護機制,是給信任度比較高的老師的

- 要給大眾的,又需要用另一種(假資料),加入雜訊(noise)去用

- 若我現在有四萬五千筆資料,我無法做到k=2的完全檢查,這個做去識別化的單位量非常大,並不是每個部會都有工程師可以去那樣做檢查,需要非常好的設備,對一般單位是困難的。目前想到的方式是透過遠端處理,但單位不一定敢,這樣有可能涉及到是否有違法的狀態。

- 若要透過遠端處理,什麼樣的條件下,可以釋出做遠端處理?進一步才能再釋出這些資料?

- 原持有人也無從識別,在工程上可能無解

au 翻譯去識別化工程用語(直播段落)

- 代碼法(P):不具技術者無法識別,但對有心侵入者無效。

- 概略法(K):會有一個問題,當侵入者手邊資料越多,他的概略就越不概略。.

- 此類方法包含 k-anonymity, l-diversity, t-closeness 等檢核方式

- 亂數法(N):需要的運算量可能是概略法的好幾倍。

- 此類方法的檢核方式通稱 differential privacy, 具體操作有 laplace, exponential, RAPPOR 等方式

- 遮除法(X):整個欄位移除。

- 以上為大略說法,詳情可參考歐盟 EU WP216 Opinion (2014 年 5 月) p.24 及附錄

- 美國的相應報告目前意見徵集中,草稿見 NIST IR 8053 (2015 年 4 月)

- 森里

- 基於對執政者的不信任感,針對敏感資料,會希望用更高標準看待它

- 張友寧

- 法務部並沒有說會採「一般人侵入」標準,而是把「一般人可以蒐集到的資料」為評估標準(所以往「有心人」靠)

- 回應 mglee 去識別化之後就不再是個資,但資料來源的個人無法控制自己的資料被下游的其他(私營私利)廠商使用

- mglee:比較贊同 trc 的看法,個資不應僅限於 ID 身份,而是關於我產出的所有資訊

- au:無從識別的光譜要劃在哪裡?

- trc:個資的釋出,讓特定人增加被接觸到的機會 vs. 隱私權是不被干擾的權利(直播段落)

- 去識別化的資料會不會讓該個人受到干擾?

- 例如它有釋出罕見疾病患者就診的醫療診所,若非常集中或 specific,或者門診時間非常特定,就會讓某些群體就診行為被辨識,是否會讓該群病患暴露在被騷擾的風險下?

- au:歐盟稱此「推導式」攻擊,因應方式是「樣本非常大」,否則就是「完全不要釋出」

- 森:低敏感度至少做到有心侵入者;中敏感度專家侵入;高敏感度原持有人

- 中或低敏感度也要參考「釋出資料量」的多寡,判斷可被「再連結」的程度

- hh:間接識別不只是身分上的被識別,還包含行為、何時何地出現......

- 應屬民法上的隱私權保障範圍

- 荷蘭釋出過一筆資料,導致對「居荷外國人」忠誠度遭質疑,

- 一筆資料釋出後導致人受歧視,會是隱私權保障範圍

- 資料差異取向太大,釋出時是否會使特定罕病者被定位、受影響,必須要由特定領域專家參與處理,無法(像工研院目前承接的計畫) generally 處理

- 蒐集資料方要遵守個資法,若是高敏感資料,在釋出時就應該講清楚,用契約規範「不得回溯」

- 蒐集個資一定要有目的,才不違反個資法

- 類似食品安全,資料處理有黑盒子,外部其實很難看清蒐集資料的單位,內部如何運算、是否合目的利用,或到底有沒有作 discrimination,或許應該有類似食品安全法或營業秘密法,增設「窩裡反」條款

- 假設 Open Data 是全開放、不限制,商業非商業機會均等的情況下,能給的資料是少的,堪用性可能遠比給純學術研究者的低

- 無法要求提供「堪用度高」的資料,又同時不限制對象及審核其目的 intention

- 政府資訊公開法,希望盡可能「盡早」提供資料

- 堪用性 vs. 對象限制 vs. 釋出時程 的利弊衡量

- au 總結:剛才發言,將統計、學術分開來講

- 為統計之必要(open data / 主計處),希望盡可能早,就需要比照敏感資料,往右邊撥

- gau:傳統統計學數量少,容易產生研究偏差;Big Data 的價值正在於大量統計,研究上不宜走回頭路

- 剛才提到「釋出量最小」的原則,是否改為「堪用程度」的原則

- 加入 noise 之後,就可以在大量釋出的情況下,換算成「相當於只釋出少量資料」的程度

- 需要領域專家、關係人評估

- hh:研究者都不喜歡加 noise,open data 時或許可以這樣作,但給純學術研究要考慮

- 資料釋出量最小原則,並不是完全不考慮目的性,依然會依據研究目的去給予寬窄不等範圍的資料量

hh:

- 現在各機關最想做的就是dig data,過去個資法的解釋是相當嚴謹。法務部必須給全國一個清楚地解釋,到底目的是「相同」還是「相當」?尤其在趨勢研究上的擴大演算,還是屬於目的相符嗎?

- 不是在目的相符的範圍,真的很難導出一個反向結果?

au :似乎看起來好像只有回到當事人的書面同意?

(eeling:健康資料庫就會是這樣,最需要保護的卻又是開放最快的)

(休息時間閒聊)

- trc:台灣特殊情境,唯一身分證號,統一中央健康保險,沒有 opt-out;蒐集了健康資料又覺得不用很浪費........

- mglee:覺得隱私權受侵犯可以如何主張

- trc、hh:台灣沒有保護隱私權專責機關

線上意見 >

(訪客) 馬克 說: 我想知道特殊資料(比如精神個案等)的資料庫,也在這次的會議討論範圍內嗎? 2:13 PM

vtaiwan 說: 會。有想法請打字2:14 PM

第二階段意見討論 - 個資利用:降低風險:引入第三方 How & Who

au 講解目前線上意見彙整

- hh:要給各政府機關具體 guidelines

- 必須要在技術專家、法律界、利害關係人之間取得共識,例如「資料最少原則」「合目的性利用」「必要時的 opt out」「差別化辨識」等等

- au:目前資策會對民間有這樣的建議服務(TPIPAS 標章),但對公部門似乎還沒有

- 提供對象:提供給學術研究者(願意作更多承諾或受規範)的資料,和提供給不特定人的開放資料(Open Data),對資料應予以差別化處理

- 有部分資料,還需對公眾進行更廣泛的意見蒐集

- Q:隱私部分,是否會在這場會議被討論?

- au:衛福部會對醫療資料作公眾審議,涉及對象不只網路參與者

- guidelines 上必須包含「公眾諮詢」的程序應該如何進行

- gau:寧可用「不可回復」的方式,而不要加密,因為加密就會有金鑰,代表就會有後門,也有金鑰要管

- 去識別化後的退出實務上不可行,所謂退出應是 raw data 的退出

- 翁:國外對「個人資料」的自主控制權

- 個資法 19 條可提要求中止使用

- 健保資料庫不讓民眾退出,是蠻奇怪的(可能有人力物力的考量)

- 翁:目前某些資料利用只限學術機關,但商業機關難道不能作研究或統計嗎?對人類福祉的增進未必比較低

- 翁:資安應該要採取的安全防護措施,要用多高標準?

- 完全不給利用的「最安全」~ 開放利用到什麼程度,讓「公共利益最大化」

- 根據對象、動機

- 原則有時而窮,例外仍需要個案處理

- au:應該由目前大家最關心、利益牽涉最廣的健保資料個案,去作探討釐清,再一般性處理更寬鬆(好像沒有更嚴格的了)的情況

- trc:去識別化不應該只是技術層面的討論,仍應從「資料要求單位」的屬性、使用方式,來決定該筆資料要怎樣去識別化

- 若提供給商業使用單位,本身又很多自己處理的資料集,很容易做出簡單 -> 資料釋出單位必須先作研究、風險評估,並作相應處理,這是有成本的,誰來支付?

- 若提供給一般人,因為預設技術能力不強,去識別方式可以比較簡單,但此時也不能禁止具備高度專業的商業使用單位,取得一般人得以獲取的開放資料

- 使用者付費,以及整體風險承受的考量

- 哪些單位會需要使用「高度敏感」的資料?風險、成本由誰埋單?

- 森:先建制標準、個案微調、再參考民間意見(滾動式檢討 XD)

- 張:隱私衝擊評估

- 由資料使用者在申請時,提供相關文件,說明使用方式及相關問題因應方式,再由第三方機關或資料提供者審查

- 要求定期審查

- hh:資料開放範圍為一般人,跟資料加密程度為一般人可得侵入,是不同的概念

- 資料開放範圍為一般人,因不可限制任何專業單位使用,抽象化程度應更高,堪用性更低

- au:建議接下來將「一般人得侵入」修辭,改為「不具技術能力者」,避免誤導

- gau:但程式分不出來「人」有沒有技術能力

- hh:找不具技術能力者來測試,測試對象可判讀就破功

- gau:目前是假設學術研究者皆為善意,沒有「重新識別」的惡意意圖;但還是要設定 K 值等安全風險技術

- hh:不具技術能力的有心人(例如法律研究者),用契約規範,lower bound

- 翁:強化監督機制,例如全民健保資料庫,國衛院讓一般研究者可 access,但當事人完全不知道發生什麼事

- 個資不像一般財產權,是處於個人可監督管理的範圍內

- 除了「去識別化標準」的建構

- 應設獨立監督機關或機制,確保去識別化過程符合相應規範,以兼顧個人隱私和利益

- 像歐盟 privacy commission 成立獨立法人比較難,但可以參考國外醫療倫理委員會

- 必須有「代表人民(資料當事人、被蒐集者)利益」的代表參與該監督機制

- au 解釋「開放資料諮詢委員會」

- 給不特定人 -> 開放資料

- 給特定人 -> 客製化資料

- 隱私疑慮 -> 絕對不可以開放或應該刪除哪些欄位

- 張:剛才我講的並非開放資料範疇,而是學術上或其他單位申請,由另外一組人來審查申請(IRB)

- mglee:是否是同一組人來審核?

- au:無從識別只有「公共利益統計必要 / 學術必要」兩種,統計之必要,比較類似開放資料

- 張:統計式的開放資料,面對一般不特定人,且有釋出時程的要求,可能不需要引入太多專家審查;學術必要可能會需要比較多層次的判斷,釋出時程上較慢,比較適合引入專家

- au:週二,第三方認證是由誰來認證?大家的想法?

- 張:目前只有議程,未定

- hh:歐盟討論最新 Big Data 發展 "portable right"

- 第三方除了「認證」功能,也可能成為「託管、處理」機構

- 資料產出之個人,要可以把資料帶著走,也可以交給工研院,或作契約交易

- 有公信力的第三方機構,應該是政府在資料中心之外,要去扶植的機構

- 各部會並無能力處理專家等級的「去識別化」,中小型企業亦難以負擔

- 委外處理需求確實存在,若無法成立類似英國 ICO 的單位,第三方機構是必須要存在,那麼就必須要定義該機構的 quality 和監督、救濟機制

- trc:資料當事人(產出者)、資料持有者(蒐集機關)、資料使用者

- 資料當事人在「資料使用者向資料持有者請求資料」時,並沒有發聲權

- 除非當事人授權持有者,可以代為同意將資料提供使用者;反之讓當事人 opt out

- 由第三方代表當事人意願或利益,監督持有者的資料釋出是否符合當事人意願或利益

- 穩定需求,未必以 IRB 方式進行,而是由該穩定需求的相對應單位

- 各部會個案需求,可以採 IRB 方式審核

- hh:個資法的同意,不可概括同意,一定是特定、明確的目的

- 這也是特定、明確目的外之使用,必須去識別化(非個資化)的原因

- eeling:

- 若沒有立法授權,第三方連結機關或監督機制,要設在哪?法律上的權利義務是什麼?不然又變成黑機關

- IRB 並不是在審查有沒有去識別化,而是審查研究目的、方法及倫理問題

- 張:的確無法超越特定目的,概括同意

- 要讓資料當事人監督,是否可以設計成:資料持有者將未來可能釋出之資料欄位及申請使用的目的,以「公開透明」方式揭露給當事人知悉

- eeling:利用人民免費健保資料做出的研究,論文結果也應該公開

- open access 是否作為資料使用者(尤其是學術研究者)申請時的審核條件?

- 翁:有權決定者應該受到監督(例如全民健保署),accountability

- hh:

- 研究成果公開之 copyright 問題:國外拿國家經費、衛福健保研究,會強迫公開在特定網站

- 涉及「科技部」主管機關

- au 整理:16 條這兩句(「具公共利益」、「統計或學術研究必要」)都是去識別化前提要件

- open access, sci commons 作為「證成具備公共利益」的方法之一

- 去識別化難以由不具專業技術者判斷,交給認證第三方處理

- au 統整線上意見

- 除了防弊之外,需不需要防止特定團體取得特殊利益?

- 監督機制(如開放哪些欄位)完全開放透明,會不會讓資料當事人(產出者)退縮,不願意提供資料

- eeling:主管機關必須多加宣導,讓公眾認同的公共利益,才算是真正的公眾利益

- hh:舉例英國(?)小朋友對「手機蒐集哪些資料」的揭露,大驚之後進行思辨探討

- trc:具象地解說 science commons

- 如果有大藥廠要求健保局提供目的外的資料釋出,且只有該藥廠能夠用,該利益會由該藥廠獨享,這樣就不太對

- 若處理成不可識別的資料,除了提供給該藥廠,應該同時開放給普遍公眾使用

- au 轉達馬克線上意見:除了給第一個付費廠商一定專屬授權期間的保障之外,還有哪些方式能鼓勵第一研究單位,而不讓公務機關有圖利問題

- hh:給公務員法源依據

- 森:會不會對資料當事人而言,願意把資料給誰有選擇性?例如 A 藥廠比較有名,當事人願意提供,但 BCD 藥廠當事人想 opt out,可以嗎?

- au:當事人能否在 raw data 上加上註記,我個人的資料只願意提供哪些研究,或排除哪些研究?

- trc:每個當事人腦中公共利益不一樣

- hh:健保資料庫如果對使用者友善一點,可以參考 google 等研究團隊,用圖示方式讓當事人理解有哪些研究、可以簡單地用勾選方式,選擇加入或退出。

- mglee:健保資料庫是預設全選,很難在某個時刻作 opt out

- hh:應該個資法賦予我們可以隨時請求檢視、停止蒐集、刪除已蒐集資料的權利

- au:雲端病歷、藥歷是同一個資料庫,是否要課予健保署此等義務?是因為它是敏感個資,還是它是中央部會?

- 張:建議等行政法院的更一審判決(關鍵字:事前同意權、事後排除權)

- trc:戶籍法也很類似,我沒有要求進入戶籍資料,也無法刪除身分證號

- eeling:但戶籍法有授權,健保資料這部份沒有

- hh:徵求(健保)資料使用之同意,不以威脅我們不提供服務作為對價

- au 統整意見:目的外使用,應該要先徵求同意或能夠退出(不以拒絕服務為要脅)

>> 線上意見

(訪客) 馬克 說: 雖然公開透明給民眾來監督,但資料的主人可能沒辦法知道這樣是否有達到不可辨識,甚至會認為不公開就不會有問題,反而讓開放資料受到限制。4:14 PM

(訪客) Will 說: 既然要開放,就應該把審查的結果公開出來

4:23 PM

(訪客) 馬克 說: 處理的費用由請求方來給付,成果卻公開給大家,其他藥廠亦能受惠,這樣是否反而會沒有人願意第一人去研究,是不是可以有些機制讓首位研究者可以受惠,以加強研究動機呢?

4:33 PM

(訪客) 馬克 說: 補充:如果是選擇可以退出的,可能會有個額外議題,就是這個資料對於公眾有利益,但不見得對資料本人有利益,比如性侵害相對人、毒癮治療資料等,這可能需要再討論。5:07 PM

會後疑問:大數據(Big data)主要是在樣本數極大的情況,但開放資料庫的概念並不限於大數據,而包含了某些以文字記載的資料,該份資料也是相當有研究價值,但是極為敏感的特殊資料。前些陣子有看到系統廠商從資料庫撈取的資料,這資料並不是以數據呈現,目前在會中只有看到數據的開放,似乎在文字上並沒有討論,這部分的文字資料似乎又比數據更容易被重新識別。

au 建議彙整

為何要去識別化

- 學術上研究或統計上的必要,並不是公共利益的充分條件

- 去識別化不是只有技術性探討,也要有一定的 guideline 原則,例如「資料最少原則」

- 個人健全的ㄧ個人權利保障部分,必須要有侵入測試、專家測試、滾動式檢討(持續性的風險評估)

- 隱私權作為基本的個人權利,只要是個人行為相關就應該列入個資,而不是只有身分確認

讓誰無從識別

- 「一般人無法重新識別」建議改為「不具技術者無法重新識別」

- 敏感資料標準應比不敏感資料的標準高

- 森:建議資料不要只區分「高、低」敏感兩級,而希望細緻區分至少 4~5 等級

- au:完全無法識別 - 幾乎無法識別 - .......

- 不讓該個人生活受到干擾或歧視,不只是資料當事人本身,而是所屬族群也要避免干擾

特種個資

- 去識別程度應該更高,且應該與目的相當、相符

- 設計「窩裡反」條款,跟資安、食安一樣

- 目的外利用,應該要可以退出

降低風險、引入第三方

- 可回溯的加密,寧可不要用,金鑰有保管、洩漏的問題,建議不要列入去識別化的選項

- 明確標準應該透過個案討論而來,健保案須包含在首發個案研討內

隱私影響評估

- 第三方監督單位,應該代表所有資料當事人利益監督

- 特定部會相關: IRB,需要納入人權、消保、stakeholder、該領域專家

- 公共利益之證成或加強:經濟回饋、知識共享(commons)

資料鏈結機構

- 個資法16 條,若執行至完全無法識別的程度,並非中小企業、中小機關所能負擔

- 委託第三方機構處理、揭露,有其需求

- 必須照顧資料再利用的公平性

- 也需照顧到研究的再驗證可能性

- 不想參與目的外研究,一樣要有 opt out 機制

目的外使用(健保資料庫)

hh補充:翁老師提醒,個資沒有專屬授權的問題,博物館圖書館美術館,才會有適用

4-26 工作組聚會:遠距教育

現場工作組

- 森里螢一(以下簡稱「森」)

- Vincent(以下簡稱「文」)

- au(主持人)

- 家華(協助線上意見彙傳)

- venev(協助文播)

遠端參與

- 宗豪唐 : 我是bestian,路人甲一號,在facebook看到這則直播,不一定會參與到尾2:08 PM

- Bropheus:現場導播,遠端參與

au 主持人開場

- 今天的任務規格建議,請教育部至少照顧到哪些需求

- 線上 livehouse.in 直播,隨時想到什麼可以留言在右側聊天室,由彙傳員 copy 至本文播 hackpad;現場的發言則一樣逐句摘要至 hackpad

- 關心遠距教育議題的兩位工作者

- 流程說明:遠距教育、開放資料例外收費原則將分開討論

- 快速講一下教育部想要問社群什麼

- 現場及線上的參與者看著初步意見作討論,歡迎任何意見 input,無須受到既有意見侷限

- 匯集線上及現場討論

- 用建議書的框架,綜整剛才所有意見,提出改善、確認

- 主持人綜整的十分鐘,也是中場休息時間,將上述四階段意見,寫成類似規格建議書的草稿

- 作規格建議書最終的意見強度確認

自我介紹

- 森:我叫森里螢一,來工作組聚會一次,到行政院也去(三?)次,希望今天討論的東西能忠實傳遞到政府方

- 文:我叫陳文生(音譯),對網路上發生上的事情很有興趣,今天是來學習

- 家華:之前是對實體討論比較有經驗,

- venev:.....(無法邊講邊打)

議題簡報 (10min)

au 回顧部會簡報

- 修課地域限制愈來愈少,但卻面臨學分採計、學位授予等問題:究竟是興趣還是

- 法規上:數位學習碩士在職專班,照顧白天要上班的朋友,可以修 MBA 專班課程,此外必須要有「數位課程教材認證」才能採計;但這項認證 2015 年暫時停止受理。處於法規調適期。

- 教育部正在作:實際去看目前大專院校實際有在做的數位課程,去作報告、評估

- 國際上的數位學習、數位課程自 2012 年雨後春筍(MOOCs)

- M:對 Massive「規模」的想像?

- O:任何人都可以來選嗎?都不用付錢嗎?

- O:實體考試要到場,聽課時全數位

- C:多完整可以稱作「學程」?

- 簡介磨課師(好拗口,這是我最後一次講這個詞0rz),請看簡報

- 教育部向社群請益點:

- 教學學分採計如何因應教學模式的改變而調適?

- 數位課程的深入度:全面數位化?或是僅作為教學輔助?

- 法制現況(限制?如何調適):

- 1/2 以上時間要待在實體大學內才能取得學位

- 授課時數必須至少 18 小時才算一學分

- 跨校選修,兩邊校方都要同意才能採計學分

- 不得短期密集方式讓人修完

其他議題

- R: 線上考試的問題,在於難以確認身分。

- I: 應要求高頻寬、高解析度的即時影像。

- I: 應要求指紋等生理識別資訊。

- R: 應整合線上終身學習、在職進修、社區大學。

- I: 可開放民間機構進行遠距課程認證。

- I: 可開放民間機構進行學位授予。

意見討論:現場發言紀要 x 線上意見匯總 (15min + 10min)

遠距學分上限:總學分 ½

- O: 目前無法遠距授予學位。

- R: 偏鄉、海外、身障、彈性工時者都有需求。

- I: 授予學位可以收費,以製作更好的內容。

- I: 授予海外人士學位,可以增進文化影響力。

- R: 社會、人文、體能課程,需要實體課堂。

森:上次有討論到關於學分的問題,遠距教育採計學分是否可以調高,maybe 2/3

文:

- 數位學習、教學隨時都可以作、範圍也很大;但目前教育部似乎比較關心數位課程的學分跟學位授予。這是十年前的法規,勢必要修改

- 名稱叫遠距「教學」實施辦法,容易偏向「教學」,或許可以把法規名稱改作跟教育部本意更相近的「學分 / 學位」實施辦法 (D)

- 磨課師未必跟學分、學位有關係 (I):例如高中生利用磨課師彈性學習是很棒的事,但可能跟學分學位沒有關係

森:

au:我剛剛講的 1/2 上限,實務上就是不能(純)遠距授予學位,兩派見解

- 偏鄉、海外、身障、彈性工時者都有需求 <-> 人社體課程有實體課堂需求,難以遠距學習

- 目前科技對於遠距課程支援,能否到 100% cover 教學需求

- 授予學位時可註明「遠距修業文憑」,部分課程難以

- 授予學位可以收費,製作更好的內容;授予對象若為海外人士,可增加文化影響力

森:若考試的問題能解決,無法授予學位問題應能解決?

au:總學分 1/2 的限制,應該是有一半學分的連「上課」都不能

文:目前僅限碩士在職專班開放;另一限制是不含空中大學。不解為何不能包含空中大學?

- 1/2 學分的限制,但勢必要列示「但書」排除該限制

- 學校實務:遠距教學讓老師授課堂數降低,可能降低時施行意願

- 碩士班學分論文口試,可否遠距口試?牽涉到《學位授予法》的程序,可能也要一併考量

- 諮詢會議時很多教授、老師提到:目前既有規範,國外大學開放台灣學生遠距修學位,但國外學生無法遠距修台灣學位,畫地自限競爭力將受影響。

- 學位與「學費收取」的對應

- 在「確保教學品質」的前提之下,對品質達標的學校或學位,排除 1/2 實體學分限制

au:進到遠距每學分時數 18hrs 議題

遠距每學分時數:18hr+

- O: 實體學分可申請豁免,遠距、終身學習不行

- R: 國外遠距課程學分取得較有效率。

- R: 操作型的科目,和學術型的節奏不同。

- I: 考慮重新檢討學年學分制,改為學分制。

- I: 遠距協助偏鄉學生,也應可取得學分。

森:

- 遠距協助偏鄉學生,比較像是志工

- venev: 原大學服務課學分可考慮是否用遠距協助代之

文:

- 大學法實行細則有訂「原則上 18 小時一學分」,實習實驗學分時數,由各大學定之,學士學位至少要 128 學分。但並沒有限制要將學習時數打散到 18 週(例如暑修)

- 只是一般教學上,為了考量吸收學習效果,才安排

- 目前遠距教育倡導的翻轉教學,會有很多零碎學習,就很難以「小時」為單位;可能以「單元」為邏輯

au:目前實體學分可申請豁免 18 小時的下限,但「遠距、終身」學習無法豁免

文:推廣教育跟學位沒有關係,推廣教育學分拿到之後,若考上(有學位的)碩士班,可以抵免,比較像先修或訓練的概念

au:若先不討論終身或推廣學習,只討論「遠距」,是否考慮以「單元」為單位

文:什麼是一個單元,也很難定義

森:看完一整部影片為一個單元......(au 確認原意)據我所知,目前遠距教學設計是以一小時上下為影片單位,可以「最接近的小時數」為認定方式

線上意見 > 遠距學分上限:總學分 ½

Bropheus Huang 說: 授予學位時,目前想限制線上學分最多佔 1/2,推測應基於「認為線上與實體授課,學習價值或效果有明顯不同」之相關理由,但此不同可交給「開放授予不同類型學位(例如碩士在職專班)」或者「系所自行判斷適合線上授課與否」解決,不需要全面限制 1/2 (2:35 PM)

文:各系所就是各個學校,由學校內部自己根據

森:把上限提到 100%,由各學校視系所需求設定實體課程比例

au:相信各學校不會鑽 100% 的漏洞,將需要臨場教學、實驗的學分也用遠距方式教授

文:教育部最後還是會審查,鑽漏洞也不容易

au:進到「跨校修課,需本校及他校雙方同意」

跨校修課:需本校及他校同意

- O: 實務上不普遍,今年教育部鼓勵跨校組成聯盟

- R: 是否有來自學生的成效評估?

- R: 若開放海外學生,也需考慮承認海外學分。

森:原則上希望放寬一點點,想修其他聯盟的課程,應該還是需要他校同意,但本校部分,希望從許可制改為報備制

文:國外合作學校目前實務是互惠原則,我們學生過去修的學分可以在本校學位中採納,反之對方學生過來修學分,對方學校也應採認。但關鍵在:最多可以承認多少(承認太多可能自己開的課沒人要修)?,目前我國實務上已是承認 2~3 門

森:我會覺得需要承認

au:vTaiwan上有提到,他校有些時候不同意,是擔心排擠本校原學生的學習資源;但遠距教育沒有排擠效應

文:

- 印象中有法規,國外學校以教育部列表上的學校為限(白名單概念,不能是野雞大學)

- 國內在聯盟之外,對「學校學分費收入」有無影響,是本校 / 他校是否同意的關鍵

- 例如中山學生要修台大的課,台大只要收得到修課的錢就願意,中山若收得到學分費,也不會反對承認該學分;但若中山收不到學分費,就傾向不同意

- 教師的開課權受到影響,也會有抗拒狀態

au:境外問題反而比較小,有教育部白名單把關;國內

文:不論遠距與否,推動「各校學分可以彼此承認」的制度(符合教育部鼓勵的「跨校修課」概念),但需解決各校(財務)誘因的問題

au: 進到「其他建議」

其他議題

- R: 線上考試的問題,在於難以確認身分。

- I: 應要求高頻寬、高解析度的即時影像。

- I: 應要求指紋等生理識別資訊。

- R: 應整合線上終身學習、在職進修、社區大學。

- I: 可開放民間機構進行遠距課程認證。

- I: 可開放民間機構進行學位授予。

森:生理識別一般人家裡可能沒有這個設備(指紋機)

au:實務上不普遍,但精神呢?

森:精神上 ok

文:

- 關於終身學習、進修推廣,教育部「實驗教育三法」(民間辦學、非學校型態實驗教育、),但這是對機關、機構,不是對個人

- 已有民間學歷認證(同等學力),但即使檢定程序很複雜,但檢定結果似乎並沒有受到和正式學歷的同等重視,是否可以和遠距教學及學分學位合併檢討

- 沒有學位,所以都是終身學習概念,但不要因為它是「遠距」,而影響到求職、證明學力的權益

>遠距每學分時數:18hr+

森、文:同意 Bestian 的說法

>跨校修課:需本校及他校同意

au:簡述「線上意見」

森:由教育部,不如國立編譯館 / 國家研究院

文:教材部分,目前大學部分已經由各校自主,教育部也沒有那麼多 Capacity 可以作這些事

au:Bestian 遠距教材開發,在不犧牲大學自主的前提下,媒合跨校團隊,鼓勵目前還沒研發遠距教學的大學來作

文:據我所知,磨課師目前已經百花齊放,例如清華大學。磨課師目前沒有營利模式,目前轉型「磨課師 2.0 」精緻化,但要收費

文:教育部磨課師辦公室,目前是逢甲大學,每一學校每一學期限定五門,並沒有集中資源在台清交,通過率高低差異可能是課程本身問題

主持小結:大家都同意不干涉大學自主的前提,問題是在於資源如何分配的問題。

(主持人指出關鍵問題:誰有否決權)

呼應森里的本校「許可制改報備制」說法

文:報備給教授,就是報告給系所 / 學校

- 一般系裡面有課程委員會,課程的安排、學生修課都要 follow 學校課程委員會的辦法

- 通常是教授必須要遵守課程委員會的規定,在不違反課程委員會的規定下可以有些自由安排的空間。

>其他議題:線上考試、終身學習

au 簡述 Bestian 線上意見

森:可能要看科系,有些科系可能做不到。例如沒有「實習、操作性」課程的科系可能可以先開始

文:精神上同意大學可否比照「自訂計畫、自訂評量」辦理,但要優先挑課程屬性較合適的科系

au 簡述 BP 線上意見

森:同意不做指紋層次的生理識別,至少臉部辨識要過(護照通關、警方已有在採用)

au:指紋比較算個資

建議彙整 (15min + 10min)

遠距學分上限:總學分 ½

- 磨課師未必跟學分、學位有關係 (I)

- 或許可以把法規名稱改作跟教育部本意更相近的「學分 / 學位」實施辦法(I)

- 在「確保教學品質」的前提之下,對品質達標的學校或學位,排除 1/2 實體學分限制(I)

- 在「性質上適合遠距教育的課程」中,改為遠距教育後,要對其品質或效果作稽察,比實體課程容易。

- 文:說明上建議補足理由:「1/2 限制」限制了很多創新與彈性作法

- 碩士班學分論文口試,可否遠距口試?牽涉到《學位授予法》的程序,可能也要一併考量

- 遠距的學分上限應該視各系所狀態(例如:現場學習經驗)來做多元規範,而不是訂死一個數字一體適用。

- 所以教育部訂得比較寬,學校再訂窄一些,各系所再下修

遠距每學分時數:18hr+

- 目前遠距教育倡導的翻轉教學,會有很多零碎學習,就很難以「小時」為單位;可能以「單元」為邏輯

- 目前遠距教學設計是以一小時上下為影片單位,可以「最接近的小時數」為認定方式

- 用考試來認定單元之完成

- 文:一般磨課師在影片製作階段,就有(不成文)共識要製作成大約一小時的內容單元

- au:那是國內,國外沒有。保持彈性的精神是 ok 的

跨校修課:需本校及他校同意

- 在開放之前,必須先用聯盟、審查方式,確保課程的品質。

- 境外:同意教育部白名單把關

- 境內:本校部分,希望從許可制改為報備制。學校層級應儘量放寬,由系所教授認定

- 境內:推動「各校學分可以彼此承認」的制度(符合教育部鼓勵的「跨校修課」概念),但需解決各校「財務、教師授課權」等誘因問題

線上考試難以確認身分

- 應要求高頻寬、高解析度即時影像

- 生理資訊:希望無涉個資,像臉部較 OK

未來推動方向

- 能力認證(學分學位)、取得能力過程(上課),理論上可以完全分開,不一定要屬於同一個或類似機構(大學)

- 類似實驗教育法,但從中小學推上高中大學

- 鼓勵媒合跨校團隊共同重用、協作研發教材

綜整及確認 (10min + 10min)

4-26 工作組聚會:開放資料例外收費原則

現場工作組

- 森里螢一(以下簡稱「森」)

- 楊孝先(以下簡稱「孝」)

- Stella 孟珊(以下簡稱「珊」)

- au(主持人)

- soidid(協助線上意見彙傳)

- venev(協助文播)

遠端參與

- clkao

- daydreamfish

- Bropheus

議題簡報 (10min)

au 回顧部會簡報

- 先為現場新加入的工作組成員快速 run 過流程

- 趨勢是「資料以開放為原則、不開放為例外」,各國設有開放資料門戶網站,絕大多數屬免費、可重複利用之「開放資料」

- 英國模式(三級) vs. 國發會目前想法(兩級)

- 《政府開放資料例外收費準則》法源來自《規費法》

- 國發會針對「五星」擬議的免費 / 收費基準:1~3 星幾乎無額外行政成本,以免費為原則;4,5 星需要額外建置相關系統,所以需要收費。

- 民間建議總結

- 國發會主張:成本填補原則仍需尊重

- 資料開放諮詢制度:

- 資訊長二級制,強化部會間橫向連結,避免部會間產生判準執行落差

- 新型態資料:民間參與協同合作,一起討論收費與否及隱私處理,加入法制及費用主管機關意見,財政部同意,再送立法院備查

規費法:資料成本填補

線上資料收費判準

- O: 現行系統通常沒有 4/5 星單筆網址、關連資料

- R: 星級是載具的難易程度,與資料品質無關。

- R: 如果 4/5 星資料收費,政府會跟民間競爭。

- O: 現行提供給特定廠商營利使用時,有收授權費

- R: 即使免費提供,用繳稅的方式也能回到國庫。

- R: 技術門檻高、適用範圍窄時,可適用規費法。

諮詢制度:民間協作

- O: 民間主動提出資料需求,促請機關研議開放

- O: 社群、公協會、專家參與部會資料開放諮詢

其他議題

- R: 各機關公告收費、免費原則應一致

- I: 各機關應定期公告需收費項目與計費方式。

- I: 未公告為需收費者,應一律免費提供。

- R: 「開放資料」與「資訊公開」應明確區別

- I: 開放資料不得限制後續修改及商業利用。

- I: 開放資料是向「不特定對象」主動提供。

- I: ...因此不適用向「特定對象」的規費法。

意見討論:現場發言紀要 x 線上意見匯總 (15min + 10min)

au 簡述目前 vTaiwan 及諮詢會議上的討論(slide)

規費法:資料成本填補

- O: 興建購置成本(固定成本)

- O: 維護傳輸成本(邊際成本,如過去之紙張、光碟)

- R: 開放、免費造成的效益,通常比邊際成本高。

- I: 即時、大量資料,可用流量計費,視用途減免。(例如以秒計的氣象資料)

珊:諮詢會議上,衷教授有提德國「成功費」例子,商業用途+賺錢,必須要繳交營業稅外一定成數的費用

- 但目前德國也在檢討這個方法好不好。未來賺多少錢,似乎很難證明多少比例來自此筆開放資料

- 「商業用途」的判斷也有斟酌空間

- 精神上不反對,但是操作上可能會有問題

森:賣資料養系統,比較近似「賣專業服務」養系統,而非純賣該「一次性建制設備」之利用。專業性的資料可以收費,包括器材的專業,以及人員的專業。

孝:

- 規費法裡的「成本填補原則」只是目標之一,另有「有效利用公共資源、維護人民權益」也是立法目的。成本填補原則,目前以「免費原則、收費例外」,想問這個策略背後的用意是什麼(所有原則都有例外),才有辦法畫「例外」的線

- 林誠夏曾提出:針對「完整作品」一次性收取合理費用;若資料形式是電子檔,網路下載的邊際成本幾乎是零

- 若非考慮邊際成本,而是考慮建制成本、或攤提原始成本,就要考慮基礎建設當時取得的預算是否能充分支應建制

- 再將計算出來的真實成本,與另兩項立法目的「有效利用公共資源、維護人民權益」權衡

- 「網路智慧新台灣」實體討論時,Whiski 意見是同意收費,但必須舉證「有例外之必要」

森:專業成本是否可以視為例外?例如專業人員的操作或理解

珊:Open Data 的定義應該是不需要任何人操作不是嗎?不需要專業人員加工

孝:若是這筆資料在開放之初,需要由人判斷是否、如何釋出,是算在一開始的建制成本之內,而非邊際成本,也就是後來有人要利用的時候再收錢。民間規費不可能用來支應「建置」預算。

森:氣象局本日氣壓圖本身不收費;但解說的部分要收費

珊:這應該已經算是對 OD 的利用

au:正面表列或負面表列,針對要收錢的項目列出

珊:應對於「例外」作表列,既然免費為原則

au:統整一下大家的意見,如果本來的經費就有建置成本,不應該因為有人下載,就收不一樣的錢。

珊:所以孝先的意思是應該回歸預算法,不是規費法。

au:關於「邊際成本」,若只有很少數人有能力、有意願取用,是否免費開放造成的整體效益,未能比邊際成本高?

孝:轉述 Whiski 意見,可以收費,但政府要負舉證責任(1) 開放造成的效益多低(2) 開放所需的邊際成本多高

au:另一個問題是邊際成本(頻寬、硬碟)逐年降低,是否需要每年重新舉證呢?

孝:儲存跟傳輸成本,其實是非常低趨近零

au:保有精神,但可能可以舉證的機關不存在

au:關於「視(公益)用途減免」

孝:無法在開放時就了解日後每一項用途,很難預想在每一項用途要各自如何收費。即便是商業用途,可能對社會造成的(公益)效用更高,而達成規費法所求之「有效利用公共資源、維護人民權益」法益。有可能它是公益的,但是對社會整體產生的效益並沒有那麼高。我們很難在「是否公益」去推測它對社會的幫助是高還是低。

珊:我同意,商業跟公益之間並非二分競爭的概念。例如交通流量 app 即使收費,亦可對整體交通狀況帶來正面影響。可以考慮對「商業用途、收費應用」抽成收費(例如 1%),類似社會捐的概念

孝:若如此,可能就不具備法規強度或強制執行效果,只能憑使用者良心、自發回饋,此時訴諸「社會輿論」,可能比法規訂定更有效

珊:可用指導原則等不具強制執行力的規範達到柔性勸說、輿論壓力的效果

孝:開放資料平台上的「捐款」按鈕

線上意見 > 規費法:資料成本填補

珊:衷教授舉的德國例子,是賺錢「後」才收費,不會事先收費。原則上肯認____,開放資料的精神就是要開放給大家使用,所以即便收費,也不應該是很高的金額。

au:daydreamfish 的意思是「成本填補」看起來是二十牛一毛,無法用規費養機關

孝:目前政府收費的方式,應該不會到「有能力付錢之廠商達到壟斷」的程度,應該還是有考慮到實際的合理成本。比方說政治獻金資料的列印,是計算紙張費用。

假設政府對資料收費,第一次拿資料出來的人,免費讓人取得資料,毫無疑問是 ok 的。

au 進到下一議題「收費界線怎麼畫?」

線上資料收費判準

- O: 現行系統通常沒有 4/5 星單筆網址、關連資料

- R: 星級是載具的難易程度,與資料品質無關。

- R: 如果 4/5 星資料收費,政府會跟民間競爭。

珊:針對「提高資料近用是正常業務」,其實是回歸預算法,公務人員已經領薪水,本來就應該作

珊:「如果 4/5 星收錢,有可能會發生民間拿 3 星資料自行轉成 4 5 星」,國發會簡處長說現在已經有這種狀況了,政府「成本填補」的期待反而愈來愈難達成

孝:民間產生高品質資料,是補政府之不足,而非政府可以理所當然不提供更優品質的資料。

- 當政府決定支出基礎建設的固定成本後,邊際/變動成本應該仍是極低、趨近於零的,政府亦不應該為設備升級所花的固定成本(屬政府應作為之正常業務),再向民眾收攤提的費用

- O: 現行提供給特定廠商營利使用時,有收授權費

- R: 即使免費提供,用繳稅的方式也能回到國庫。

- R: 技術門檻高、適用範圍窄時,可適用規費法。

森:授權費是 cover 專業成本而非建置成本。例如氣象局提供資料給民間業者,民間業者用以營利,就會收授權費。實務現況上,的確存在技術門檻高、客製化的服務

孝、珊:可否舉例?

森:氣象局會提供細部氣象服務給特定業者,那這部份應該收費。

au:意思是說國內沒有那麼多可以處理該等級氣象資料 / 服務的業者。

森:針對「特定廠商」客製化或提供私有格式時收費

珊:因技術門檻高而收費,我可以接受;但因「適用範圍窄」而收規費,可能要再商榷:因為 open data 預設是全民財產,要 open 出來的東西本來就在那邊,並不是因為特定廠商才有資料出現

au:進到「諮詢制度:民間協作」

諮詢制度:民間協作(slide)

(森、珊、孝:同意)

珊:個資部分,依昨天的諮詢會議,「開放」和「個資」不會並存。換言之可能應該優先判斷是否是個資或敏感個資,若非屬(敏感)個資或能成功去識別化,而能開放,就不會有個資

au:哪些是敏感的個資,目前似乎沒有很好的判斷方式。所以目前國發會的想法是用審議的方式,決定是否為個資。

珊:其實每種資料都有個資屬性,例如交通;像是健康、健保,則是大家比較覺得敏感的個資

森:國家機密未來可能解密,例如台灣過去向美國購買軍備,過時後可能不是機密

au:這部份需要提請社群來討論嗎?

珊:特定事件屬「政府資料公開」範疇

au:解密後 run

珊:剛才講到特定廠商,若未來有 institute,特定廠商要求政府將原有三星資料,升級到四、五星,這個依特定需求轉換的服務,是可以收費的。

au:所以轉了之後,第二個人用就不用收費嗎?

珊:就是政府網站上可能還是放到三星的。

- 但這個費用也應該不要太高,否則就會有違開放資料的精神。轉換成五星資料可延後公開釋出,提供付款人優勢地位,然之後若有人再來要五星資料,政府可再收費提供。(統整時補充)

森:同意(依特定需求轉換的服務,是可以收費的。)

孝:

- 針對「民間主動提出資料需求」部分。此時討論的「開放資料」是有特別定義,但這邊「促請機關研議開放」,不同機關可能會有不同理解,例如想成是(au:其他議題有)

- 可能除了跨部會審查,還會有跨「院級」研議的需求

- 在沒有法律規範的情況下,政府需要有一個(及於夠高層級)的辦法來協調

au:進入其他議題

其他議題(slide)

- R: 各機關公告收費、免費原則應一致

- I: 各機關應定期公告需收費項目與計費方式。

- I: 未公告為需收費者,應一律免費提供。<- 是否隱含「預設開放」的意思

- R: 「開放資料」與「資訊公開」應明確區別

- I: 開放資料不得限制後續修改及商業利用。

- I: 開放資料是向「不特定對象」主動提供。

- I: ...因此不適用向「特定對象」的規費法。

au:在國發會開放資料平台 data.gov.tw 外,各機關在自有平台上提供之資料,程序上必須先「公告」收費項目及計費方式,才能收費

孝:引述誠夏坑(民間版開放資料授權條款?),目前政府不同的資料平台,授權條款常不一致,導致應用困難。我認為應該還是要明示授權使用者可以作任何利用。

珊:建議比照英國設立機構或辦公室,讓不同機關的免費資料,能儘快適用與「開放資料授權條款」相符或相容的條款

孝:相容於開放資料定義是第一步。

- 本來網路智慧白皮書會議有討論到,政府其實已在擬定第二版的授權條款,但還沒定案釋出。

珊:可由 institute 建立範本,消保法的「應」記載及「不得」記載事項可以是一個參考作法

森:各機關應定期公告,會不會太麻煩?是不是有更動時再公告即可

au:資料要收費前,保留一定時間預告

珊、森:可以

au:「開放資料」正名化

(看起來大家都不反對)

au:法律解釋:開放資料是對「不特定對象」提供,不適用對「特定對象」服務並收費的規費法

珊:若本來就提供 raw data, 就是對不特定對象;若像剛剛講的,少數業者希望轉成特定格式則是特定對象,那就是符合規費法

venev:建議國發會研究,並聯絡《規費法》主責部會,針對誠夏見解(開放資料非屬規費法第六條適用範圍),出具「肯認」或「反駁」的法律意見,並提供理由

孝:法規條文中分為「行政規費」、「使用規費」

孝:區分行政規費、使用規費之立法理由,如應特定對象之使用行為,導致........(等下轉貼),因社會成本之增加很難認定,故參考德國規費法為分類。

au:所以統整一下,誠夏剛剛用這個見解導出來的精神跟我們的建議是相同的,只是我們剛剛不是 base on 這個見解來討論的。

孝:初步同意誠夏

線上意見 > 線上資料收費判準

珊:同意

線上意見 > 諮詢制度:民間協作

(無線上意見)

線上意見 > 其他議題

au:BP的意見是強化原有意見

建議彙整 (15min + 10min)

綜整及確認 (10min + 10min)

規費法:資料成本填補

- 現有預算業務產生的資料,不應再次計費。

- 「針對特定廠商、私有格式客製資料」的服務可收費

- 「以及私有格式客製格式後」的後續資料,可以計費。

- 「針對特定廠商要求、公有格式」的後續資料呢?

- 如何針對升級服務收費?可以 delay 嗎?

- 升級後資料如何釋出,以兼顧「資料以開放為原則」及「對付費廠商之公平」?

- 孝:開放資料若已升級,不應該由政府 hold 住不釋出。當初特定廠商既決定(在原有預算編列外)寧可付費給政府,也要求三星升級到五星,也是自由選擇,不應以此限制政府後續釋出(廠商付費之)升級後資料。

- 珊:有些資料的處理專業,可能的確只有政府有。所以在資料品質的提升,開放政府和民間競爭。

- 孝:特定廠商付費,視為贊助政府將資料升級成五星資料贊助政府

- 珊:贊成可以 delay,可以鼓勵特定廠商付費促成資料升級;但年限不應太久

- 孝:假設政府終極目標都是開放資料五星化,只是各有 priority,開發 Roadmap 則依全民粗略共識。若特定廠商要求改動這個 Roadmap,讓某份資料提前優化,應該為此付費。

- 珊:如果要延後權,廠商應該負所有的成本,或者是大部分的作業成本。

- au:延後權可以賣,但不能超過本來 Roadmap 的步調

- 珊:同意au

- au:是否可以賣延後權,沒有達到共識。剛才的討論不會列進規格書,僅保留在 hackpad 上參照

- 網路儲存、傳輸等邊際成本,應以免費為原則。

- 不建議區分「公益使用」「營業使用」收費,但可以道德勸說、額外募捐貼補等。

(現場同意,歸入共同意見)

線上資料收費判準

- 不建議以星級來區分,因為星級和資料品質、系統建置成本,都沒有必然關連。

- 建議以「提供給特定對象營利使用」來判斷收費與否。其他則以開放授權方式免費釋出。

- 特例:即時、大量資料,如果邊際成本大於可能產生之公益,機關又可以舉證,經諮詢制度肯認後,可以收費。

(現場同意,歸入共同意見)

諮詢制度:民間協作

- 民間主動提出資料需求,促請機關研議開放

- 審核應跨部會、跨單位(納入其他四院、其他層級的機關)討論

- 資料經諮詢後不一定只是開放/不開放,也可以計費。

- 同意社群、公協會、專家參與

- 以高資料敏感性優先討論,然後是高公益資料

- 逐漸建立保障個資、去識別化的判準

- 各機關應提早至少 30 日預告收費項目及計費方式。

- 未公告為需收費者,應一律免費提供。

- 免費提供而未聲明授權時,機關應主動聲明授權

- 授權應和開放資料定義相容

- 應逐漸建立制度化的授權條款「應記載、不得記載」事項

- 誠夏的見解,請國發會連絡相應權責部會解釋

珊:預告週期,參考消保法是 30 天

孝:若相應權責部會,認為「開放資料」不適用規費法第六條之「特定對象」,則舉證責任翻轉。未來針對「開放資料」之收費,需另覓法源。

4-24 會前預演

參與討論:au、家華、婉瑩、bp、venev

諮詢會議:實踐心得

- 遠距教育及開放資料諮詢會議記錄

- 有簡報,討論比較容易;即使工作組會議沒有專家到場,亦可作為議題引導用途

- 4/14 國發會、4/24 法務部有主動使用正黑體大字(拍拍手)

- 進入實體討論,若沒有專家在現場,只要部會事前做了拍拍手版的簡報,就可以現場使用。

諮詢會議:逐字稿轉寫

- 直播留言區脈絡其實是跟在實體討論脈絡裡的,直接轉貼可能去脈絡化

- 諮詢會議意見彙總於 talk.vTaiwan.tw 的表現形式

- 板主先引述實體發言者的意見(附 Hackpad 來源)

- 直播留言要 follow 實體討論的逐字稿

- 界面可採自上而下的 timeline 形式,每階段左右對應到各階段的「類 pdf 的綜整 outcome」 vs.「脈絡化、可鏈結、可來源請求」

- 類 pdf 的綜整:用 sidebar / sidenote 形式讓人可以參照原始來源

- vTaiwan 線上討論串 → 諮詢會議的「部會簡報 - 專家意見 - 網友即時回應」 → 移到 vTaiwan Talk 討論區(表現形式?) → 進到工作組會議 → 規格建議書(類 pdf / git book)

- 目前議程及意見匯流的架構,對「後來者 / 爬文者」的理解難度? <- 明天小松討論

4/25「遠距教育與開放資料」工作組聚會

- 時間三小時,議題改為兩個(接下來兩次亦同)

- 參與者:沒有類似上次邵老師的「給問嗎?」角色

- 葉丙成教授 @ 4/14 諮詢會議:有 Keynote 定調,但未決定 actionable item

- 大原則:比 3/14 更進一步提昇線上參與者的融入經驗

4/25 工作組:會議流程

一、Opening (15mins)

1. 說明今天的工作內容在vTaiwan什麼階段/環節

2.自我介紹

3.說明今天的流程進行方式:

- 兩個主題各80分鐘進行

- 簡報(10) >

- 實體:初步討論(15)>

- 虛實整合:延續討論(10)>

- 實體:前兩個部分初步彙整討論(15)>

- 一個大議題處理後,看是否有人要回捲(或新增)議題討論

- 虛實整合:小結(10)>

- 實體:主持人整理成一份slide,其他人休息 (10)>

- 虛實整合:最後確認 (10)

- 進入下一個大議題,不再跨議題回捲。

- 遠端參與討論的原則

- 遠端資訊進來,需等現場討論到一個階段,是處理一個爭點的後段就處理,非主題結尾才處理

- 彙傳員:只需要把遠端的聲音轉貼去 hackpad、向網友解釋意見處理方式

- 不需要做現場與遠端討論的口語傳遞者

- 三向彙傳負擔降低為雙向,因此彙傳員不用實體在場

二、第一主題討論(80mins)

簡報(10) > 討論 offline(15)> hackpad online(10)> 前兩個部分初步彙整討論(15)> hackpad 小結(10)> 主持整理成一份slide / rest (10)> final confirm (10)

三、第二主題討論(80mins)

簡報(10) > 討論 offline(15)> hackpad online(10)> 前兩個部分初步彙整討論(15)> 小結(10)> 主持整理成一份slide / rest (10)> final confirm (10)

四、交代下一步的程序 / 大合照 (5mins)- 24小時內會再把今天的wording進一步處理成建議規格書

主持技術:O/R/I/D 的回顧檢討

- 爭點架構,會不會太專家會議感?

- 若爭點尚未明確、發言數少,單一發言者的意見對議程的主導性偏高(如境外交易案)

- 此時 ORID 較不利於 brainstorming

- 這次沒「給問嗎」人選,可嘗試讓現場更開放性討論

- 大議題+爭點掌握住即可

- 無須細列 ORID 的 statement 和人名(避免產生捍衛立場的預設)

- 期待除了針對各自有興趣的爭點作 defend 或回應,還能鼓勵人拋出補充與新發想

- 討論氣氛可能要更軟或放鬆一些(破冰?便利貼寫今天的期待)

主持操作方式

- 大爭點及初步意見全部列出,但不附人名

- 現場所有人可以對任一爭點提出補充、發想

- 主持人討論過程中先抓 offline 重點

- 在遠端耐心限度內,回去看 online 意見

- 主持人按爭點歇息 ,從文播內容抓 online 重點

- 主持人留 5 分鐘作綜整,持續納入補充與新發想

- 抓完重點後,再按 ORID 架構作確認

- 同時給網友時間考慮要不要回捲

- 中場休息,主持人速讀 hackpad 重點,彙整成 solution 規格建議簡報

- final confirm 確認、勘誤

- 超越 scope 的建議,例如「社大網路課程應授予學分」,如何處理?

- 作為規格建議書末段:「我們知道部會這次沒要處理,但責成相關單位研究並儘快交付公眾討論」

- 參考:群眾募資規格建議書「其他網路金融模式」

白板快照

3-14 工作組聚會

地點:BOOKSHOW 說書會 / 台北市信義區基隆路一段141號6樓之7

直播錄影:https://www.youtube.com/watch?v=uQGm2uWCUao

直播網址:https://livehouse.in/channel/vtaiwan.tw

簡報:http://www.slideshare.net/vtaiwan/ss-45824221

照片:https://drive.google.com/folderview?id=0B2X8KjEDCWxmS01GTWU2NTJIOEU&usp=sharing

討論彙整

- 閉鎖型公司:具體建議

- 股權式群募:具體建議

- 網路交易課稅:具體建議

現場共筆紀錄

自我介紹

焦點問題

閉鎖型公司:新創公司、小型企業

取得法人身份、引進外部資金

- O: 實務上一般會使用股份有限公司。(@kiang @dejavu @jalin)

- R: 有彈性面額股的需求。 (@brad_chen @dejavu)

- I: 建議修正股份有限公司條目,訂立專章。(@dejavu)

- R: 以創新引進外部資金來說,和剛送立法院的有限合夥法有何不同?(@Alex_hsu)

au 彙整 > 閉鎖型公司可能,

shao > 我想大家去 google 這幾個關鍵字

- S Corp. 跟閉鎖型公司,在研究過程來說,沒有關係,前者就我的理解是跟稅比較有關

- 在這個情況下,不同立法例(人數限制)都有參考價值,但在當初研究過程中為何不予以人數限制,一開始就說明過

- 我看過的有限合夥法草案(目前似乎不容易拿到)和 LP 比較接近。普通合夥人、有限合夥人,這是最重要的區分

light > 我從商業角度來談有限合夥法的問題,包括創投公會蘇秘書長提過,有限合夥法要做的東西,在閉鎖型已經可以解決(尤其是專案、基金型),為何要再另推一個法?而且該法已經躺了十年、送了很多次,到現在都還沒有過,何時會過也不知道。

現在提閉鎖型公司有點像是修法策略,提出一個全新的法案,可以有乾淨的溝通流程重新開始。

徐宗甫:

我想大家必須要認知一件事: 不論從任何角度觀之,法律或實務,法律保留原則必須為前提

有限合夥法草案已上網可查

au > 目前有限合夥法看得到草案概略(非逐條)

shao > 從目前第二點的情況,創業家可以思考:若要用有限合夥法,到底是創業家還是金主,誰要來當負無限責任的無限合夥人?(light > GP 可以)但這樣新創團隊似乎不太適用有限合夥法

保留創業團隊主導權

- O: 實務上境外公司常使用特別股處理 (@Jalin, @muyueh)

- R: 國內特別股只能減少不能增加表決權,實務上難以應用 (@Jalin)

- I: 建議函釋可開放,允許微面額股票 (@Jalin @Chiaheng_Seetoo)

- D: 對現有股份有限公司可能會有影響,待評估 (@DOCMOEA 3/12)

- I: 「股東協議」框架先入法,再利用函釋方式微調 (@Jalin @dejavu)

au > 實務上,大家跑去開曼設公司,公司法。在 vTaiwan 上 Jalin 和司徒建議用函釋框架先入法,然後再用函釋

森 > 與其討論是否全部開放,不如討論限於閉鎖型有限公司的情境就好

似乎就是目前邵老師法案的精神

light > 目前特別股很不流行,在法規裡可使用的工具也少。我們下面題的東西都跟股東協議相關。特別股的用途其實應該是來 honor 股東之間的約定,例如表決權的讓渡。但這些東西在目前台灣法規卻做不到。所以就算我們有特別法,股東協議就算簽了還是沒有用(因為違反普通法)

科法 stella > 請教邵老師,若出現股東會中大股東提出要增加特別股表決權?會不會有道德風險?

light > 在一開始投資的 shareholder agreement 就要講清楚

au > 而不是嗣後還可以開會變更

light > 至少讓經營團隊股權至少 51%

au > 有無可能再擴大股權?

邵 > 大者更恆大的疑慮,理論上完全有可能。所以事實上以這個「開放自治」精神的法案,也有可能產生另外一種變化,在此基礎上應該想的是,如何提供股東(創投、創業家)好的諮詢環境,讓他們自主談判出最好的模式,例如經營團隊擁有複數表決權等。

au > 合理想見創投夠精明,可以自我保護。

light > 微面額目前已經到 1 元,但是很少人用。跟司徒討論過,幫他講:無面額制股票,本來是國發會在推,在 vTaiwan 把法規調適都框列進來,反而。建議先保留 1 元面額,而先不處理無面額股票。

- O: 矽谷已導入 SAFE 形式之非債權式股權認購權 (@pofeng)

- R: 無贖回時間、無利息、權利比照 Series A 延後決定,相當方便 (@pofeng)

- I: 未來或可比照特別股承購,不受公司法 267 條限制 (@DOCMOEA)

au > 詢問是否有意見

未有進一步討論

簡化人事結構

- O: 有董事、監察人找親友當作人頭的現況。(@kiang)

- R: 公司股份之轉讓,應容許以章程禁止或限制,以維護小型公司和諧需求。(@jalin)

- O: 香港、新加坡立法例,股東上限為 50 人。(@Jalin)

- R: 需要建立保護少數股東或解決公司僵局的機制。(@Hsing_I_Hsu)

- I: 閉鎖型公司之股東人數應設立上限,如30人。(@Hsing_I_Hsu)

- I: 建議將最低董事席數自 3 席降為 1 席、發起人數降為 1 人。(@Hsing_I_Hsu)

au > 人的部分大家有沒有什麼想法?

shao > 股東上限,如同我前天提到,當我們在思考這個架構,不是光參照他國立法例,應該思考我們的消費者想要什麼,而不只是比照其他國家。我們原始初衷是希望提供初創事業 alternative 不同的選項。這是沒有把人數限制放進來的原因,希望初創團隊 > 50 人也希望能夠適用。

人頭問題向來是台灣嚴重問題,不應該助長。而不是用人數限制。

例如:以前對有限公司有 20 人以下、7 人以下的限制,但 2001 年修法已經撤除,這也可以作為背景參考。

light > 以人數來說,就算設了,可以想見會依需求調整。

讓董事降為一席,基本上就是獨資,可以考慮用有限公司就好了。如果真的要改制成股份有限公司,可能是在「出現新的天使投資人」情境,Angel 通常投了會希望參與公司營運、掛董事。三席目前我覺得還蠻合理,不致於到很誇張的人頭問題。

light > 邵老師已經說了,當然可設,但設(限制)之後一定可能會改

徐 > 提醒:不論有限或閉鎖,都不是單為新創公司而設;而是為所有公司而設

au > 業配文打廣告,目前 vTaiwan 的討論目前雖然為了收斂討論而關閉,但邵老師的草案全文,目前都還可以逐條回覆。歡迎大家多過來踴躍討論!

降低設立門檻

- O: 驗資、技術鑑價程序,導致設立成本偏高 (@carloxwang)

- O: 公司營運後,其財務即處於流動狀態。

- R: 如果允許改制時調整其資本額,驗資程序對於營運中的公司並無意義。(@Chiaheng_Seetoo)

- I: 希望規定技術、勞務或信用入股無須鑑價。(@Jalin)

au > 應該會是討論最熱烈的部分。以上是在 vTaiwan 上一面倒的聲音。

light > 現在主管機關就是希望一定要無形資產鑑價,其實這個還蠻不合理的。作技術股是因為新創團隊一開始沒有錢。如果一開始可以用例如 1 元面額入股,之後溢價,用 5 元或 7 元,應該相對可以解決這個問題。

au > 驗資部分,如果去開曼,其實跟驗資也沒什麼關係?

light > 一開始設立公司,初創團隊對於跑公司登記流程,其實蠻花錢、也很陌生。希望盡可能把這些公司設立、改設立的流程簡化,數位化。部會回應現在已經可以在網路上直接改,但現實是國稅局還是得去。

RonKuo >確認線上身分,目前是用自然人憑證,但這是代表個人;公司是用工商憑證,但事務所無法申請,必須用組織憑證。若要整個簡化線上登記程序,另涉及會計師本身要用什麼方式(線上身分)來協助公司。現在有討論到「副卡」的概念,但目前還在討論中,尚未定調也沒有進程。

例如日本,會對特殊行業的線上登記,設立專屬的線上憑證。但目前國內針對非法人組織,只有一種憑證。

au > 釐清一下:若真的要在線上一站做完,要律師、會計師公會的「正卡」對認證會計師、律師發給「副卡」,證明他可以為新創公司服務相關登記程序?

減少維運成本

- O: 無實體營業場所,仍需租用辦公室登記,增加負擔。 (@Peter_Chung @carloxwang)

- R: 維運太麻煩時,會不想設公司,改用個人身份引入捐贈或回饋模式群募。(@bestian)

- I: 希望以負責人住所作公司登記 (@Peter_Chung @5pa)

- I: 或是註冊時指定代理人 (@Chiaheng_Seetoo)

- D: 正式文件遞送,必須在境內實體郵件能交寄的位置。(@DOCMOEA)

light > 育成中心(學校)通常因為「非營業用」不能登記;民間育成中心可以,但是要跟房東談;房東會因為營業稅率而不願讓公司登記。若一開始我真的沒有、或不願意設辦公室,主要只是要正式文件(掛號信),那麼指定代理人(通常是你的會計師)能收到就好。

au > 司徒說的好像是說,還是登記成自己住所

light > 把自住改為登記地址,變成營業稅率,對創業者還是不划算

au > 把公司登記跟營業場所分開;若戶籍地 XXX,那就指定代理人幫我收

RonKuo > 未來出現紛爭時,管轄法院、行政或司法或非訟流程上,認定會不會有問題?過去在屬人管轄上,美國發展出很多理論,例如以個人實際所在⋯⋯後來變成依網站屬性。

au > 現在比較難預想,若有問題需要因應。

light > 可用章程中合意訂定

其他意見:

徐宗甫:謝謝雨蒼,我想說的是,要協助新創當然可以討論,可是不是找一組「不專為新創的法案」來了硬套,然後再一直調整。

無限期支持邵教授 說: 我也認為閉鎖型公司不應只是為了新創事業而設,而是為了更便利未公開上市公司有組織及資金募集的彈性。

徐宗甫律師 說: 延續以上,那修正目前公司法似乎亦可達到相同目的,而非新設專章

草案 #1 逐條討論:「邵老師,給問嗎?」

https://vtaiwan.tw/#!/closelyheld-ref1/2

au > 因為今天是給問,主要是網站上 Jalin 和司徒有提供意見,我就先簡單綜整一下,不一行一行念,大家可以直接上 vTaiwan 來看。

https://talk.vtaiwan.tw/c/closelyheld-ref1

356-1

shao > 閉鎖型公司定義的問題,在法律上給定義,通常不可能完整,而是建立在「特徵」之上,重點是它有什麼「限制與開放」來構成定義。版本上最明顯的差異在於,閉鎖型公司「可以」在章程上限制股份的轉讓,但司徒認為「應」限制股份轉讓。這是價值取捨問題。不是沒有定義,而是寬嚴拿捏問題。

light > 我從實務經驗來看,若有數位股東合資成立公司,但有幾人離開,但仍保有股票,最怕離開團隊的人拿股票去亂賣,因為沒有公開發行,股權轉讓協議一簽就轉讓了,既沒有實體轉讓、又沒有股東登記名冊,老實說會變得蠻亂的,讓公司實質經營主導者無法掌握股票所屬狀況。(立場上傾向贊成「應」限制?)

shao > 這一切都是 valuation 問題。若規定只是「可以」限制,在加上轉讓限制時,就可以在股票價位上有所 trade-off

light > 或者可以在 shareholder agreement 上合意限制,股權轉讓時需通知公司。不必然用法條來處理。

徐宗甫律師 說: 股份轉讓限制:可以章程約定由原股東有優先承購權 right of first refusal

356-2

light > 名稱就不用限制了啦,有些人還要算筆畫耶!

____> 甲案可以改為「公司 "得" 標明閉鎖型」(這其實就是乙案的意思)

shao > 契約自由時,會不會有人因為沒標明,而讓第三人不知道公司屬性而受到傷害

light > 名稱可以自行決定,但工商登記時用 tag 方式「標明公司型態」

shao > 之所以使用這兩個字,這樣的名詞在學術界受到比較多討論和關注(closely held)

356-3

356-4

shao > 股份有限公司可以發行公司債,本條用意在允許這類公司可發行公司債,但只能在特定人之間(封閉圈子)募集。

light > 如果公司要賺錢,才能發行公司債,本條是否排除這項「賺錢」的一般性限制?

shao > 這條主要是針對募集對象的限制

356-5

shao > Jalin 的第二項會使法律效果更明確。原始草案想要提出的條文第二項,明文於實體股票標明,後手就難主張「我不知道你章程有股票轉讓限制」;有考慮善意第三人保護。

無實體發行時,無法註記章程中的轉讓限制,善意第三人很可能會因此受害。

356-6

shao > 資本額交由經濟部考量。超過命令所定金額才送驗資。

356-7

shao > 無面額股

- 甲案乙案第一項並沒有差別

- 第二項是現行法的規定

- 主要差別在於第三項和乙案第二項:

- 241 條第一項,賦予公司可以有另一管道發放現金給股東(無虧損時)

- 無面額股就沒有「超過票面金額」發行所得之溢額,可以發放給股東

- 乙案則希望保留前述管道給公司在想發錢給股東時運用,所以在章程訂定「最低發行價格」,好讓公司在無虧損時,可以以「超出該價格」之溢額作為股東紅利

- 超低面額股問題,之前有函釋,以這個草案來說,沒有直接處理這個問題。個人了解,學界對此討論是持支持立場

light > 英美主流、大資本市場實務,是超低面額股為主流。

shao > 乙案最重要的是要對公司更好,讓你還可以用 241 條;甲案就是無面額股不用想溢價

356-8

shao > 複數表決權股?經濟部函釋都對「特別股的合意約定」在表決權的剝奪等地方,有明文限制。本條文是因應目前函釋的限制,讓創業家在意的「對特定重要事項的否決權」,可以在閉鎖型公司中實現。

司徒的意思應該跟之後的轉換有關係。如果這些規定讓閉鎖型公司允許某些表決權限制,當你有一天要變成一般型公司,必須要自己把它搞定,符合一般型公司規定才能 IPO

light > IPO 本來就要作這種事情。且通常特別股都會在股權協議時載明,未來轉為普通股時的轉換比例(如一股換三股)

359-9 股東會

shao > 目前董事會已經允許視訊;目前再把股東會開放出來,以符合需求。

若目前某股東跟A股東約定「投票時你一定要支持我」,目前在實務上是違法的,只在「企業併購法」合法。但在閉鎖型公司開放這點讓股東自行合意

目前對於每年召開一次股東會,還是沿用本來股份有限公司的規定。但把「方式」彈性作些調整。

au > 那就回到,一年一次「視訊」股東會會不會是太大負擔?我自己是覺得不會。

light > 其實不會。而且很多時候是作會議記錄。

356-10

356-11 監察人

甲案一樣;乙案不要監察人

light > 監察人除非公司出問題,不然沒有太大功能角色。

au > 這條完全沒人留言。

shao > 學界和實務界對監察人有不同觀點,直接廢棄監察人對學界會不會是太大的改動

light > 目前實務上就算監察人缺額不選,還是可以登記

356-12 會計

shao > 這條是仿照有限合夥法的草案。盈餘分配如果過度放寬,對公司債權人恐產生侵害,因此沿用已經討論過多次多年(今年二月版本)有限合夥法,作類似程度的放寬

light > 只要沒有債務,隨時可以分配盈餘,但要保留稅捐

RonKuo > 第五項會不會跟第一項衝突?如果不在會計年度終了前分配,是否

shao > 現行法採用方式,彌補虧損 -> 保留稅捐

會計年度終了

356-13 公司債

shao > 可轉換公司債,雖然在股份有限公司有,但非公開發行不得發行。

- SAFE 的問題在於,它就是跟公司的一個合約;但目前現行公司法有股東優先認購權,如果股東吵架,要發行時必須讓股東優先認購。本條主要排除

356-14

356-15

shao > 這條回應「非閉鎖型公司」怎麼定義,必須作哪些事才能回到「一般型」公司

- 屬於重大決議:1/2 出席、2/3 同意

- 附帶一提:若(管制較多)一般型公司要變回(管制較開放的)閉鎖型公司,因為可能涉及對少數股東的侵害,所以必須要有「全體股東」同意

au > 為什麼不重新開新公司就好?

356-16

見上

徐宗甫律師 說: 月前毛揆說要「盡快」(據說是四月)一定要通過本閉鎖法案,請問立法一事有時程表嗎?希望就此法能舉辦公聽會

au > 目前還有十幾天時間可以討論 vTaiwan 逐條草案,討論之後會看行政院對這些討論成果的 requirement 有什麼想法,再修一個新版本出來。理想上四月初送立法院。若上面的討論出現太大歧異,或有新的草案版本,工作組依 vTaiwan 流程也可再聚會。

light > 希望能四月送。因為即將改選立委,過了明年很多東西就要重來。

股權式群眾募資:提供創業者籌資平台

開放民間設立募資平台

- O: 創櫃板官辦平台為提高成功率,審核案件相對嚴格,大多是準興櫃公司,新創公司不多。(@dejavu)

- R: 開放民間股權群募,有助社會企業與關鍵人才連結。(@bestian @TonyQ)

- I: 可提供創櫃板的經營模式為範本,由主管機關從旁輔導,逐步開放。(@YC_Kuan)

- I: 投資早期新創只有不到 10% 能夠成功回收,應事先註明。(@DaisyKuo)

- D: 簽署「風險預告書」後始得進行認購作業。(@sfb)

light > 現在有26家上創櫃板,能上創櫃的,不方便公開講太多,但資金募集效果不理想。跟某董事長談過,去年營運創櫃板一年的成本是一億多。需要很多人力去處理。期望創櫃板是網路平台,降低資金募集的成本。但現在是官辦,有不能失敗的包袱,所以必需用比較高的規格 / 成本來作。

鬆綁募資平台設立資格

- O: 參考美國規範,平台須登錄為證券經紀商 broker 或募資門戶 portal。(@sfb)

- R: 門戶平台不從事承銷,和現行證券商業務有別 (@Chiaheng_Seetoo @pofeng)

- I: 建議以法規函釋新設門戶平台資格。(@Chiaheng_Seetoo)

- I: 若另設平台商,仍需修改證交法或訂定專法。(@Stella_Hsieh)

- D: 為免訂定專法,擬增設券商「專營股權性質群眾募資業務者」業務。(@sfb)

- D: 現有法源依據為證交法 15 條及 44 條。(@sfb)

light > 若要增設一個平台,就必須要修法

stella > 目前金管會解釋募資平台所從事的為證交法所規定證券經紀商一般業務(行紀、居間、代理)外其他經主管機關核准的相關行為,解釋上當然也可以通,但是實際上募資平台的業務本質還是「行紀、居間、代理」。

專營此項業務的證券商,不能作其他事

郭>爭議門檻可能會降為 1000 萬

au > 這樣繞過,叫 portal 就是要避免叫「券商」這樣問題

light > 在不修法為前提下,去 hacking 目前的規定。若要談到非常合理化,就必須修法。但門檻很高。

- O: 綜合證券商因經營證券承銷、自營及經紀業務,最低實收資本額為 10 億元。(@sfb)

- R: 門檻仍有必要,但 10 億實在太高,偏好現有券商。(@dejavu @Chiaheng_Seetoo @IK_Partners)

- I: 應大幅放寬資本額,並設置保證金。(@kiang)

- D: 同意放寬此項業務門檻為資本額5000萬、保證金1000萬,開放一般業者申請。(@sfb)

light > 以 flyingV 來說是不能申請的,一定要再申請新公司

作證券交易有一定風險,所以我還蠻傾向有資本額(限制),因為它可以代表公司到了一定規模。目前我不知道如何判斷 5000 萬是否足夠。

au > 意思比較說,我們要規定它是玩真的,但多少錢算玩真的不清楚。但十億大家一定出不起

納入專業投資人

- O: 一般投資人有單案 3 萬、每年每平台 6 萬上限。(@sfb)

- R: 吸引天使投資人、初早期創投很重要,此項限制會降低其投資意願。(@DaisyKuo)

- I: 應對專業投資人提高或免除上限。(@pofeng)

- D: 同意免除專業機構、5000 萬以上法人、3000 萬以上自然人及其委託人之上限。(@sfb)

- I: 建議額外提供減稅或免稅優惠。(@IK_Partners)

pofeng 說: 問一下: 想要問一下, 專業投資人資格 3000 萬, 是否包括動產不動產 ? (應該不是指現金吧)

pofeng 說: 另外, 群眾募股的專業投資人資格, 美國的規定有寬一點, 好像最近一/兩年的每月薪資超過一個金額, 就可以認定為專業投資人

light > 創櫃板為何個人投資只能投六萬?我的理解是,它想排除自然人,因為還要申報財產、財力證明,然後才能投六萬。據我了解,很多都是法人投資人去投。我認為一般投資人的單案、每年投資上限可限制,但應該拉高一點,尤其後者每年投資額度。否則一般投資人為因應這條限制,會遇到超超好的案子才出手,自然不會積極參與(建議 10 萬/ 所有平台加起來 100 萬)。

light > 投資租稅抵減,上次有開過一個會,據說減稅、抵稅現在沒有規劃

pofeng 說: 我在 angel.co 就是就像 light lin 說的, 自己勾一勾就以可以了

au> 證期局對專業投資人回應,大家似乎沒什麼爭議,自然人及小法人的限制似乎可以放寬

簡化募資案資格審核

- O: 實收資本額在 3000 萬元以下之本國未公開發行公司,無誠信疑慮者,方可提案。(@sfb)

- R: 同時間若在多重平台募資,實務上難以進行同步。(@dejavu)

- I: 因為是群募,股東人數不宜過於限制,如中國為 200 人。(@dejavu)

- D: 同意對不特定人募資時,須在單一平台,此時將以函令豁免股東人數限制。(@sfb)

- R: 如透過股權募資平台發行股為特別股,需應明列上市前或任一時點轉換的計算方式。(@tahanlin )

- R: 本國自然人團隊註冊的開曼公司,也有提案募資的需求。(@Chiaheng_Seetoo)

- I: 美國 JOBS Act 雖限本國公司,但台灣新創公司經常設在境外,應予開放。 (@Jennya_Chang)

- R: 希望澄清「無誠信疑慮」的意思,並列出具體內控、資訊揭露要求。(@Chiaheng_Seetoo)

- I: 經理人不得犯詐欺、背信、侵占罪,或使用票據經拒絕往來尚未期滿者等概括條件。(@sfb)

- I: 櫃買中心已提供內部控制範本,應不致造成新創公司之負擔。(@sfb)

light > 把募資平台就中性視為「有別於上市、上櫃的資金募集管道」,而不是以資本額限制。因為有些人就是不想上市櫃啊。加上有些時候群眾募資,對大公司來說有時是一種行銷。大公司仍可以需要對投資人行銷、或有群眾參與的需求。

light + au confirm >多重平台限制是好事,因為本來就很難同步對接。

light > 閉鎖型公司特別股在股權群眾募資平台上賣,本來就要載明

shao > 一定要有明文依據,因為閉鎖型公司原則上不能對不特定人發行

au > 在群募平台上認識人,然後一一去募集

light > funding portal 上還是有會員、實名制,這樣算不算「特定人」?或我在 angel list 上,我主動對一案點「我有興趣投資」,此時更特定為「 potential investor」,此時該投資案主來接洽我,應該是沒有問題

stella > 目前私募規定不能在網路上招攬,預設在網路上就是對特定人。中國限 200 人,就是在私募架構下。

light > 美國其實都是從私募延伸出來

pofeng 說: 對, 同意用私募架構慢慢開放

light > 台灣設在境外,通常是為了作架構。Jurisdiction 相關問題,台灣如果沒有法定代理人,出了事找不到人追訴,這有防止弊端的考量。這邊可能可以逐步開放。目前的規定不是法律,而是管理辦法。

pofeng 說: 我同意要用台灣公司耶 (可以用子公司吧)

light > 外國公司在台灣設子公司的方式,這樣就可以追訴。

澄清「誠信疑慮」

light > 之前跟櫃買公司簽約時有作內控審查,大概就來開兩次會,正常經營的公司應該都會通過。會談之後,再交報告。

au and all > 經理人詐欺經歷等禁止,這個應該合理

內控範本?http://bit.ly/1wHZYAk

提高募資額度

- O: 一年籌資限額擬設為新台幣 1000 萬元。(@sfb)

- R: 特許事業若提出相關憑證,希望酌量提高額度。(@tahanlin)

- I: 基本額直接提高到百萬美金以上。(@tahanlin)

- I: 上限不是訂了就會募到,可以提到一億。(@dejavu)

light > 不管憑證有沒有,大家都可以 1 億。一千萬確實太低。但可預期大部分實際募得金額應該會 <= 千萬

其他籌資選項

- O: 現有捐贈、回饋模式群募未來繼續運行,不受金管會限制。(@cop @sfb)

- R: 債權式網路借貸平台,也有法制需求。(@Stella_Hsieh @XXX)

- I: 建議金管會研究P2P網貸的可行性。(@XXX)

- D: 這屬於金管會銀行局業務,不是證期局,目前正研議中。(@sfb)

stella > 是否是由銀行局來管?目前美國是認為P2P網貸性直屬於投資契約或者是債券,適用證券法,因此還是「SEC」在管;中國在股權式群募雖屬證監會,但是網貸則由相當於銀行局的銀監會管理。財經法規乃是因應管制需求而生,以建立秩序並保障社會大眾,網貸需要管制是一定的,但是應由銀行局或者是證期局管,個人認為只要主管機關可以有一套合理的說法即可。另外雖然中國看起來不管,但倒閉數蠻高,大概十家就倒一家。大陸是先讓實務運作之後,了解實務上有哪些風險與問題再去立法管理,但他們是極權國家,我們民主國家,是否能一樣這樣處理(出包再說)是值得考慮的。

light > 中國的 P2P 金融,很像是 kiva。個人見解,包含 kickstarter, 借貸....其實都不是創新,而是民間存在已久的資金行為,例如標會文化、盤商文化、地下錢莊(債權),把傳統民間既存的資金行為法治化。台灣的難點:利息本來就低,利息成本比中國非洲低很多,中間利差夠不夠?資金風險(借貸人還不出來誰擔保?平台是否擔保?)

中國有擔保公司,台灣有金資公司,簡單講就是特許的討債公司

線上貸款能不能有擔保公司?否則平台就要負擔保責任,在利差小的前提下,又要擔保,誘因感覺很低。

這也是為何金管會對線上銀行有 100 億的門檻

- pofeng 說: 永豐好像有網路型的標會 "MMA 標會理財網" (標會算借款吧)

- pofeng 說: 印象米國 seed funding 的投資契約算有價證券 (納入管理)

light + stella > 標會=互助會,民法有合會相關法律規範,合會是在民間行之有年之後才立法規範

stella 補充> 大陸 P2P 網貸經營最成功的是「陸金所」,背後是平安集團,自己會作信用評比,然後也有集團下另一公司作擔保。大陸網貸平台倒閉兩大主因:一為惡性倒閉潛逃,二為經營不善欠缺經營能力,因此如果要經營網貸平台仍應有具備金融相關專業者参與。如果可以善用 Big data 等新的技術去評價 credit,還是有可能把風險控制做好。上海有發布 P2P 網貸辦法。

stella > P2P 網貸,參考平安集團實際營運數據,貸款方多集中在上海北京等大城市、資金則散布四處,最大的借款地點在重慶、昆明等,因此P2P網貸可促進資金活動、縮短城鄉差距平衡,這為傳統金融業所不具有的優點。

light > 現在談股權群眾募資,只做單一一次集資,之後就是轉手交易,但現有機制沒有轉讓管道。在美國 AngelList 就跟 SecondMarket 合作,可以作單次集資,也可以作轉讓,就變成次級市場,也就是「盤商」的線上化,但這個目前大家還不想碰。任何一個投資人在投的時候,一定會想到什麼時候要出場,若有出場機制,投資意願也會提高。

pofeng 說: (但米國好像是規定前兩年不能交易)

網路交易課稅:國外業者「交易事實難以掌握」問題

進口貨物化整為零避稅

- O: 目前由海關向收貨人代徵,同批貨物價格在 3000 元以下免徵。(@MOFTA)

- R: 個人一年才進口兩次自用,每次 5000 左右,覺得不應課稅。(@ho_yu_san)

- I: 可先用次數、金額累計、運送方式,判定為個人、贈與,或營業使用。(@ifulita @IAmHero)

- D: 貨物通關時,目前尚無法針對其用途究屬自用或贈與予以認定,如為旅客攜帶入境則較容易判斷。(@MOFTA)

- I: 若要避免高價低報,或許另以秤重作為最低須課徵門檻。(@bestian)

- D: 郵寄或快遞寄送時,目前尚無秤重統計機制。(@MOFTA)

- R: 需要先有單筆金額 3000 以下、3000 至 4000... 等貨品種類趨勢統計,才能判斷影響。(@clkao)

- I: 建議先建置物件大小、重量、報關品項、報關價格、收件人、收貨地址數據資料庫。(@CHW)

- D: 目前關務署僅有 5 萬以下(簡易)、5 萬以上(報關)的加總資料。(@MOFTA)

clkao 說: 我問進口品項級距的下一個問題還沒問,因為根本沒資料

clkao 說: 我是認為免稅額度應該提高,但是由常進口的免稅物去判斷國內的營業行為,想辦法把超過規模的營業人找到並課營業稅

clkao 說: 這樣一可避免自用被課稅、二可保障真正營業者的公平性

clkao 說: (我以為本來提出的是取消免稅?)

clkao 說: (照理上應該是:營業使用若不報稅,營業人他自己得多付營所稅)

au > 三部會中,唯一沒有「既定想法方向」的問題,提出很多可能性希望大家幫忙討論

森 > 之前既有提到,日本可以判斷這是自用或是營業、贈與,贊成先設資料庫,之後再來談。同意 CHW 建議。

RonKuo > 欄位還有運送方式,如個人郵件、快遞、大宗運送....

森 > 秤重統計機制也要建立(au > CHW 的意見已有)

au > no data, 所以除了支持資料庫建制,目前無法有具體建議。

虛擬商品課稅認定

- O: 目前由向境外購買勞務者自行計算營業稅繳納,每筆 3000 元以下免徵。(@MOFTA)

- R: 國內代理商稅負過重,這個條款讓許多人都向境外購買,並不公平。(@CHW)

- I: 建議設立稅務代理人制度,解決這個問題。(@uniphx1)

- R: 境外傳銷公司不須登記,也不需設立分支機構,糾紛時求訴無門。(@jason)

- I: 建議設立分支機構,如有負責人但無實體營業場所之閉鎖型公司,代理多家國外公司。(@jalin)

clkao 說: ec2 也有國內代理

clkao 說: 但是 service 會不一樣,local 會有 valued added service

clkao 說: (用中文跟你溝通 etc)

森 > 其實不只境外傳銷公司,有些國外不願意設分公司,到時候也投訴無門

森 > 若國外廠商就是不願意、不樂意、無能力設,那怎麼辦?

clkao 說: how to enforce?

設置境內稅務代理人

- O: 國內網路業者銷售貨物 8 萬元,銷售勞務 4 萬元,需辦理營業登記。(@MOFTA)

- R: 國外網路業者,應該比照辦理,由境內稅務代理人登記才公平。(@uniphx1)

- R: 國外網路業者可能不會為了台灣市場,而專門來登記,且難以查核。(@ifulita)

- I: 即使查核,也不適合用網域管制等有違國際習慣的技術方式處置。(@jalin @CHW)

- D: 更合宜的處置方式,目前請專家學者研議中,歡迎提出建議。(@MOFTA )

森 > 例如雲端儲存商 mega 就沒有在台灣設代理人,到時候出狀況,該怎麼辦,沒辦法查核。

au> 最簡單消極的是 MOFTA 可以公布有登記的國外網路業者,其他「可能」會有問題無法管制。之前最「主動」的網域封鎖作為,已經被大家說有違國際作法(不能去封鎖 Amazon 讓它連不上)

stella > 類似的問題例如跨境網路購物是否享有消保法第19條七日猶豫期,這在實務上也有執行的困難。

RonKuo > 消保法目前修法中,由中央目的主管機關公告排除特定項目。國際修法趨勢,會把特定項目入法公告排除猶豫期適用(例如數位商品、電腦軟體)。對於數位化「商品」的認定,是比照實體商品,還是更接近服務?很多國家消保法,無恢復可能性、數位產品,漸漸趨向排除。但要母法全部一一排除可能有困難,所以傾向交由主管機關認定。

能不能強制類似 appstore, google play 落地,否則課不到稅?

au > 原則上大家都同意有營業登記,對消費者保障較高。也同意若不登記,我們也不能怎樣。

RonKuo > 網路上如何認定真實身分,也是個難點。之前()為了認定身分,去 TWNIC 索取 .com.tw 「域名登記人」資料,但實務上網站擁有者和域名登記人又未必一致。

stella > 關於如何境外支付機構在台提供服務,目前電子支付機構的子法也在研議當中,如 Alipay 等公司並未在台灣取得電子支付機構的執照,如何禁止其提供支付服務給台灣人?目前電子支付機構管理條例要求業者如果要與境外支付機構合作必須要取得金管會許可。日本資金決濟法除了禁止未經許可的外國支付機構在日本提供服務,另外規範「禁止在日本從事廣告等行銷活動」。參考日本做法,如果無法實際禁止或封鎖網站,可以往禁止在大眾媒體行銷、打廣告的方向做為輔助手段。

森 > 對 mega 等境外網路服務商來說,應該沒差。

au > 對 amazon 這類偏大眾消費的可能有影響。當然,我們也管不到他們向境外公司如 facebook 買廣告。

clkao 說: 類似有 presence 就要課(如美國跨洲網路購物會看買收人在地是否有實體商店)

au > 今天謝謝大家!周日 3/15 晚上會彙集今天討論的意見成第二階段討論串,開放工作組自由編輯,周一 3/16 晚上開放大家討論。

(合照時間)

收播後的討論

對 vTaiwan.tw 網站和專頁的調整建議

實體與遠端雙向聚會空間:實際人力配置

理想的工作人員配置為 4~6 人,今天 4 人極簡而稍侷促,6 人可行而能換手。

- 主持人 x1:需熟稔操作程序與實體內容,並對遠端參與方式及參與者有 awareness。

- 若主持人不具備 domain knowledge,無法精確寫白板或歸整討論,則需兩人搭檔。

- 文播 x1~2:需對實體討論內容關鍵字有基本認識。

- 一人打字易漏且太累,需第二人換手。

- 若主打快手不具 domain knowledge,則盡量逐字,由專業者隨後潤飾。

- 第二人力空檔可協助場務。

- 彙傳 x1:雨蒼今天做的是「三向彙傳」。

- 在留言區報告目前討論進度、回答基本問題。

- 實體為遠端參與者發聲。

- 有價值的留言彙整到 hackpad 議題區。

- 可有效解決目前「收播後暫無儲存、精選、呈現留言」自動化方案的問題。

- 直播 x1~2:導播要能專心處理影音直播事務。

- 將現場視聽經驗封包,即時丟上網路。

- 需加一位副導當助手,可適時協助運鏡、調整器材。

- 第二人力空檔時可以拍照紀錄。

流程

0. 五點到,場佈,再/ra一下流程

- 流程說明

- 自我介紹

- 討論過程

- 說明網上討論狀況:釐清彼此的認知框架

- (gov/社群/gap → 有哪些要討論的焦點問題/意見強度/wording)

- 確認參與者對說明有無問題/是否需要補充

- 開始討論

- 討論順序:閉鎖型公司>群眾募資>網路(跨境)交易課稅

- 交代下一步的程序

- 大合照

「討論過程」的主持重點

01.閉鎖型公司

因為草案主筆人在:現場盡可能15條草案都看過一次。

02.群眾募資

- 募資平台,行政機關確定放寬(5千萬):現場只要確認(先前討論狀況、焦點問題)認知即夠

- 投資者的規定也已放寬:現場只要確認(先前討論狀況、焦點問題)認知即夠

- 募資人,(金管會對draft的說明尚未出現→uninformed):現場可能還是先處理【原則】,至於金管會丟出來的部分,或許可以進一步詢問大家有沒有什麼問題,或是哪裡看不懂。

03.網路交易課稅

行政機關沒有既定立場,但對於「化整為零的問題」能解決。社群認為應該再做更多的先期政策研究再進行。現場主要會處理:1.境內的稅務代理人;2.3000元門檻。

☀︎主持提醒收音、有hackpad

☀︎主持視狀況讓大家休息

☀︎主持沒列到的焦點問題,現場還是可以提出!

3-13 會前預演

Participants: 唐鳳 (au)、翁婉瑩 (Weng)、呂家華 (Lu)、pm5、venev(ve)、BP

high level agenda

au > 今天大致需要確認:明天七點會到哪些人、直播會長怎樣、大概要 go through 的流程

目前報名的人,看起來工作組只會到 3~5 位,邵老師同時報了現場和鍵盤票(??)

邵有來或沒來,作法會有差異

明天程序上要作的事情,要把平台上討論過的三個主題,變成下一階段的討論話題

因為第一階段的討論話題是由部會訂定,目的是蒐集意見

但第二階段的討論話題希望由工作組訂定,目的是提出並收攏意見,收攏

邵為經濟部草案的作者,可以 propose / defend 該草案的立場

這會影響直播呈現的方式

Weng > 我現在確認邵老師狀態

au > 閉鎖公司、網路交易課稅草案已經上線;群眾募資是另一個情況,要等開完工作組會議之後一週才會釋出草案,24 號會有一個實體諮詢會議。

所以明天流程上會處理兩件不同事情:

- 收斂昨天會議中,對閉鎖型跟網路交易課稅的具體澄清,並設定下一階段的議題

- 群眾募資則是在只有修法方向上,對將提出的草案(?)提出預期性的想像

中程目標,希望來到現場的工作組,覺得自己的意見有被聽清楚

進一步,希望沒到場、但在網路上有意見回饋的人,意見能被收錄與討論

座位安排和直播設定:

- ㄇ字中間只放投影機,分兩側各坐 5~6 人,攝影機可以 take 到白板和左右兩側

- 直播畫面分割為四,分別有白板、兩側討論者、投影機

(Weng> 報告一個噩耗 XDD)(也沒有很噩啦)

Lu > 剛才有兩組聽起來比較是政治問題

第一個題目,如果草案撰寫者也在現場,角色設定似乎不要以捍衛原有立場、下場作主張的角色存在,而是釐清、consultant 的角色

au > 我們現在是把第一階段討論過的事情,整理成多數意見和非多數意見

舉實際例子來說,閉鎖型公司要不要請會計師驗資,技術股作價又分一開始就鑑價、還是交割時再依實際。聽起來創業圈意見很一致,技術股鑑價不應該由法律訂定方式,而是由創業者之間彼此合意即可。有一說是聽說會影響會計師生計,公會有點不樂意;但另一說是本來會作 serie A 的就是到開曼等公司,會計師本來就賺不太到。

在板上已經有幾乎確定的共識,但可能要收斂成一兩句話的陳述,例如:關於驗資,一般看法是XXX,若有人有不同意見,再在此收斂陳述下提不同意見。

Lu> 這可能跟等下我們要怎麼設定議題有關;但剛剛商業司的問題,可以在 vTaiwan 本來的平台流程架構中解決。

回到主持技術,剛才聽起來明天工作目標是收斂實體部會和平台討論內容

明天會有三個主題,但三個主題目前的進行階段都不太一樣?

群眾募資

au > 以群眾募資目前的階段來說,大家一開始最 care 的,例如 Light 說,目前股權性群眾募資只讓證券商作。部會已經針對提議者提出說明或相應承諾,但並沒有法律 / 草案明文化。程序上應該是討論會後七天內,部會針對工作組開的 spec,將它們草案明文化

Lu > 第一階段先確認認知是否一樣,然後整理出哪些問題是要討論的(焦點問題)、意見強度如何、再來則是討論 wording

目前看不出來裡面的題目數和相應的 efforts

au > 網路交易課稅的部分,財政部表態我們沒有既定立場,但知道有化整為零規避繳稅的問題

社群部分,昨天 BP 現場跟 clkao 線上有發言:他們只有統計五萬以上、以下的進口貨品,但並沒有針對 3,000這個標準來蒐集資訊,所以並沒有 solid database 來證明這個標準的可信度。能不能多蒐集一些資訊來設定有效標準?

Lu > 聽起這個問題是最簡單的?

au > 爭點看來是以後要不要往設境內代理人,避免規避課稅問題;至於標準設定,目前看起來是資訊不足,有資訊再來討論

Lu > 盤點不同議題之後,可再來設定三議題的順序安排,以求最佳認知

au > 群募爭點在於「募資人」和「投資人」兩面向,本來還有第三個是對「募資平台」本身的規範,但這個在大家吵了一輪之後,金管會同意較寬鬆標準,目前應已無爭執

投資人部分:有記者採訪創業圈意見,按金管會規劃,對投資人有三萬、六萬的限制,但專業投資人根本不可能接受這樣的限制,就不會上來投群募專案,在搞笑嗎。部會 sfb 對此作回應,有設專業投資人。看起來也沒有爭執

募資人:金管會目前沒有草案,所以只有「無誠信疑慮、並且應揭露資訊」這個規劃方向,Light、司徒提議具體陳述,sfb 回應我們會提供內控範本,並列出資訊揭露原則,可簡化上櫃paper work。但看起來還不是很清楚,且簡化希望多簡化,程度未明。這部份意見強度可能要調查一下

Lu > 這是要談大原則或草案本身?明天三組問題都要全部解決完嗎?尤其在還沒有草案

au > 只處理原則可能比較好,以現在金管會給的 wording

閉鎖型公司

Weng > 因為公司法是我們時間壓力最大的法案。邵老師有來、沒來處理方式差異很大,想知道公司法相關的 stakeholders 有哪些?(au 回答)明天若邵老師有來,又能整合所有 stakeholders 意見,我們就可以逐條審查,直接產出草案,遞交給部會,會有比較大的壓力動力(只遞送「原則」進經濟部,比較容易石沈大海)

Lu > 所以未來工作組會議若能請到(草案擬定的)專家與會,除了釐清、顧問之外,還有另外一個角色想像,即逐條產出新版草案。

Lu > 會不會有立法理由?

Weng > 送到立法院時一定會有立法理由,目前 vTaiwan 上也有立法理由

Lu > 會希望 vTaiwan 上社群討論的立法理由,能忠實呈現,比對之下就會知道社群討論版和部會定版的差異

au > 我們這邊會存結構化資料,所以未來部會版理由出來,若架構沒太大變動,可以輕鬆比對

au > 我們第一階段的討論,都可以對應到各條文的立法理由

若邵和司徒都不在,現場工作組沒有足夠懂公司法的人來作逐條

Lu > 聽起來群眾募資明天主要討論募資人的原則設定,稅應該更簡單?(au > 稅應該半小時內解決)閉鎖型公司則看要處理到多細

au > 說明每一議題,大約需要 10 分鐘。工作組會議結束後 24 小時再協做出 wording(on discourse)。

Weng > 邵老師明天會來(YA!)

au+Lu > 建議明天流程順序

- 自介

- 流程

- 閉鎖型公司(with 邵老師,可能產出完成度高的新版草案)< 90mins

- 主持人說明

- 焦點問題 confirm 認知補充(短)

- 討論

- 群眾募資(視閉鎖型公司討論時間)< 60mins

- 稅(如有議程 delay 可吃稅的時間)< 30mins

- vTaiwan: What’s Next

- 大合照!

au > 意見強度如何 measure?

Lu > 明天人數在 10 個以內,可以一一確認,但不表態也 ok

au > 盡可能讓在場人多講一些話,從他們的逐字裡面取得 wording

Lu > 現場即可 check mutual-understanding

au >全部做完之後只要說謝謝大家嗎?

Lu > 可以大合照

pm5 > 我剛才也有想過,不過後來覺得太荒謬了(?!!)

Lu > ㄜ.....在大合照之之前,會跟大家說明 what’s next 啦!

au > 24 小時後成為第二階段主題

Lu > 建議明天任何工作人員有意見給唐鳳,最好都寫紙條,不要干擾到主持人

BP > 其實直接網路上丟給 au 即可

au > 我會另開一個螢幕看即時訊息

ve > 依未來應用需求(操演示範、流程試驗參考),建議直播 channel 選擇

- 昨天 vTaiwan 的直播影片,如何保留、精選出鍵盤參與的意見,並讓

- 指定昨天實質討論、辯論的時間碼(vTaiwan Youtube)

- Livehouse 留言板紀錄(.csv),採 318 模式匯入、公開

Lu > 社群聚會會 delay 嗎?overtime 處理方式?實體增加場次(au > 比較難)

萬一到時候金管會草案一(目前草案 0)、經濟部草案二(目前草案一)出來,

跟大家期待落差大,那就可能會有工作組再聚的機會,希望討論時間要拉夠長

Weng > 如果反差很大,直接由政委主持開審查會,會比較容易

Lu > 等等,容不容許有更大的差異版進來 vTaiwan?

草案二的老師能不能列席工作組會議,而不是躲在XX部會背後的官方版草案。

或是公部門未來有兩套草案,一套是經過社群共識、網路討論出來的版本,一套是部會自己提出的。(凸顯跨部會差異)

Weng > 立法院到今年夏天休會後,區域立委就都回選區選舉了,就剩下不分區在立法院,所以有會期壓力,必須趕在四月前送立法院,希望在5月31日休會前、六月延會、或臨時會能處理。送立法院的條文一定會會政委。

Lu > 最不好的劇本,是無工作組參與下,到政委的桌上來作部會協調。最好的劇本是把草案二的作者也拉進vTaiwan 程序,經過工作組,再確認哪個草案要成為部版,但這很可能拖延提案時程。不同劇本,對於「民主參與」的想像會差很大。

- 如有需要,必須請政委當天選擇一個角色, vTaiwan 社群的參與者,促成工作組與部會對話;或是有權跨部會協調的政務委員。

Weng > 我同意家華的想法。行政院最終只會送一個版本去立法院。若出現草案二,而有兩版本,最終會是兩案並陳去行政院,但哪個草案會「形式上代表」部會不一定。(部會也很常把自己真正想要的版本,拜託立委代言提案)

Lu > 有沒有可能找到草案一的反對者或草案二的擁護者,找到反對 / 擁護的具體理據?而不是只是在資本三原則上的疑慮?

au, Weng> 目前沒有想到。

團隊分工

- au(主持、換簡報、彙整)

- 科法:RonKuo, stella, 姿瑩(顧問釐清、修潤文播 hackpad)

- 婷宇(具板主身分的觀察者)

- 雨蒼(邊參與邊顧 Livehouse,後來二轉成 Hackpad + 實體三向彙傳員)

- ve(文播)、BP(錄影直播)

- 家華(觀察者)、sharon(拍照、貼粉絲頁)

時間

- 報名人明天 18:30 開始進場

- 主持團隊 18:00 到,au 17:00 前後到

飲食(12報名人+3人)

下次聚會

明天沒有來的工作組,依然在下次聚會的邀請名單

明天實體、線上參與的工作組員,具備同樣的參與地位

工作組第二次聚會完全看經濟部、金管會的進度

314 實體討論流程

- 流程說明

- 自我介紹

- 進行討論

- 閉鎖型公司

- 群眾募資

- 網路(跨境)交易課稅

- 說明 vTaiwan Next Step

- 大合照

↓現場白板記錄